| 06/11/2020 |

Contre

le Roi pour le

Roi — la Fronde |

Esambe Josilonus

©2020 |

La médiévalité du Parlement à l'épreuve du

XVIIIe siècle— Essai |

Dans Contre le roi pour le roi— la Fronde (1648/52), j'ai montré que la tendance du Parlement de Paris, malgré des excitations circonstancielles, est défensive et conservatrice par nature.

Est-ce encore le cas au XVIIIe ? Ce Parlement "médiéval" ne bouillonne-t-il pas quand le Régent le "libère" ou, après, au milieu du siècle, ou encore plus tard, sous Louis XVI, quand toute la "société" glisse vers "la gauche" ? Son opposition systématique au gouvernement ne contribue-t-elle pas à désacraliser le Roi, affaiblir les ministres, agiter l'opinion, dévoiler les mystères de l'Etat, exciter cette Révolution qui, très vite, l'engloutira ?

Telle est, en effet, la vulgate [1]. La dénonciation gouvernementale des entreprises du Parlement sur l'Autorité a intoxiqué maints historiens qui le voient possédé, sinon d'un programme, du moins d'une ambition constitutionnelle, et d'une prétention toujours renouvelée à jouer un rôle de contre-pouvoir. Le Parlement de Paris, mauvais génie de la Monarchie, asservi par Louis XIV, délivré par Orléans (1715), harcèle Louis XV qui finit par le renfermer dans sa bouteille (Maupeou 1771) dont XVI le fait maladroitement sortir (1774), sans parvenir à l'y remettre (Lamoignon 1788). Enragé, il met le feu au royaume et disparait dans l'incendie.

Les rétrodictions s'enchaînent : puisque le siècle finit par des évènements mémorables, c'est qu'il y conduit ; puisque le Parlement s'oppose au gouvernement du roi, il sape la Monarchie ; puisque la Monarchie tombe, le Parlement est responsable.

Le futur dévore le passé. Aveuglés par les évènements de la fin du XVIIIe, nous ne voyons pas la continuité de ce siècle et des précédents. Le topos Lumières-Révolution [2] se laisse difficilement contourner, même en passant par l'Atlantique [3], chemin douteux. Il est impossible, en France, de ne pas lire ce siècle à l'envers, à partir de 1792 dont on cherche les prémisses et les causes : l'Histoire de France commence le 22 septembre 1792 et un calendrier implicite date l'avènement de Seize de l'an ‑17 et la mort de Quatorze de ‑78 ! On pense que tout événement ayant eu des conséquences sociales aussi importantes que la Révolution française doit avoir eu des causes sociales d’une importance égale (Doyle, 1982). Je me tiendrai donc le plus loin possible de 1789 et des années suivantes dont la complexité historiographique est insondable pour un Français, intoxiqué in utero.

Des anglo-saxons (Campbell etc.) nous ont appris que, en prenant le siècle à l'endroit, en le regardant à partir du passé et non de son avenir, il ne se réduit pas aux évènements qui l'achèvent. Restaurer les possibles, permet de distinguer le collapse de Louis XVI de la convulsion ultérieure, produit de cristallisations opérées par accidents dans le vide provoqué par ce collapse [4]. En mille ans, la monarchie française a connu d'innombrables explosions. Révolution dans le gouvernement ne signifie pas bouleversement social.

Sans être capable d'oblitérer absolument cette fin du siècle, je fixerai mon horizon à 1787/88, et je mettrai le Parlement du XVIIIe en ligne avec les précédents : l'ambiguïté du rôle de ces officiers essentiaux de la monarchie est normale et nécessaire. Le dérèglement de la balance provient du hiatus entre l'essence royale de la monarchie et son existence gouvernementale.

L'exposé se fera en trois temps.

- Le Parlement,

quoique intrinsèquement conservateur, a des

effets agitateurs (§1).

- Le Parlement patine, sa médiation ne marche plus (§2).

- Tout au long du siècle, le Parlement sent (sans vraiment le comprendre) que la Monarchie dont il est le balancier est devenue une apparence (§3).

I. Conservatisme et agitation

On rencontre au XVIIIe des disputes entre gouvernement et Parlement qui semblent mimiquer (ou caricaturer) les épisodes antérieurs à Quatorze. Celui-ci mort, le Parlement redevient instantanément ce qu'il a toujours été, avec le même langage, les mêmes préoccupations, aggravées par les excès de la fin du grand règne, financiers (dette), religieux (jansénistes) et dynastiques (légitimés). Les personnes ont changé, pas la compagnie.

Mais comment un

Parlement annihilé par Louis XIV renaîtrait-il

à l'identique, deux générations plus tard ? On sait aujourd'hui

que,

contrairement aux apparences, le jeu n'a pas cessé sous Quatorze [5] ;

qu'il s'est poursuivi sous Quinze et que la révolution Maupeou n'est

qu'un

épisode (fatal) de mismanagement. Mais,

le motif dans le tapis nous échappe

encore : le regard devra saisir à la fois la scène et le théâtre. L'invariance même du

Parlement le rend déphasé (cf. infra, §3).

A travers les siècles, les hommes et les circonstances, l'identité institutionnelle du Parlement provient de sa place et de son rôle dans la constitution de la monarchie royale (a).

Si le Parlement participe de (et à) l'agitation que connaît la deuxième moitié du XVIIIe, son impact ne résulte pas d'une radicalisation de sa doctrine ou de sa politique, mais de leur popularisation et de leur extension aux provinces et à tout le pays. L'effet d'échelle est multiplicatif (b).

a) Fidélité au monarque

En permettant à Orléans de contourner le testament du roi et de gagner la course à la Régence, le Parlement explicite une capacité "législative" dont il va user juridiquement au long du siècle, sans répugner aux voies de fait (publication des remontrances, condamnations d'édits enregistrés de force, grèves judiciaires, démissions collectives), à quoi le gouvernement répondra par des arrêts du Conseil, des lettres de jussion, des lits de justice expéditifs, des emprisonnements, des exils individuels ou généraux, et des tentatives réitérées de neutraliser les nuisances du Parlement en lui retirant l'enregistrement des lois qu'on transfèrerait au Grand Conseil, au Parlement Maupeou, à la Cour plénière et, in fine, aux Etats généraux.

Pourtant, le discours du Parlement reste le même. La plupart des "inventions" qui frappent l'historien dix-huitiémiste sont de vieilles routines que sa spécialisation l'empêche de percevoir. Les formes de langage donnent une impression de modernité trompeuse, avec une syntaxe plus fluide et des mots plus familiers ; l'exposé, prolixe, quittant les habits bibliques pour ceux du droit naturel, prend volontiers le public à témoin ; mais l'essentiel ne change pas. Déjà en 1615, par exemple, le Parlement se disait né avec l'Etat ; de sa propre initiative, il prenait un arrêt pour convoquer les Pairs ; le grand conseil cassait cet arrêt et lui interdisait de s'entremettre des affaires d'Etat ; le Parlement remontrait publiquement ; le chancelier serinait que le roi tient son royaume de Dieu...[6]

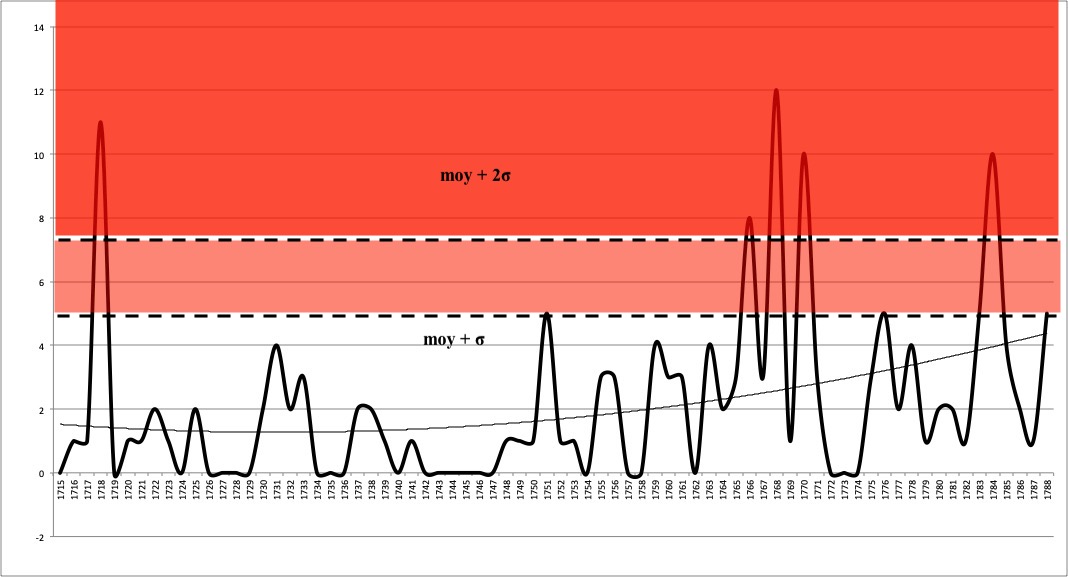

Le Parlement du XVIIIe n'est pas aussi belliqueux qu'il le paraît dans le suréclairage de la "lutte finale". S'il rencontre des crises aiguës, il connaît des moments pacifiques et des périodes relativement longues de coopération frictionnelle ordinaire avec le gouvernement (cf. Fayard, 1878, T3 pour un narratif). Une historiographie centrée sur les clashs donne l'impression d'une guerre permanente de 1715 à 1788. Or, l'examen de la nature et de la date des 157 cas publiés par Flammermont (1888) entre 1715 et 1788 [7], révèle que dix-huit années (25%) ne voient aucun incident notable et que, de 1720 à 1754, trente-quatre à la suite (47%) font beaucoup de bruit pour peu de chose, les batailles se limitant au front religieux, rallumé par le zèle de Beaumont, archevêque de Paris à partir de 1746, qui refuse les sacrements aux mourants suspectés de jansénisme.

Nous devrions aujourd'hui être assez indifférents à l'Unigenitus, à Rome et aux Jésuites, pour comprendre le caractère secondaire de ce combat d'arrière-garde qui ne pose pas de question "constitutionnelle". N'attribuons pas au Parlement en tant que tel les élaborations de Jansénistes qui, pour se défendre, contestent le Prince hostile et les bases de son autorité, comme le firent jadis les monarchomaques, Réformés ou Liguards. N'inventons pas un républicanisme (voire un complot) janséniste qui, aidé par la révolte "richériste" des curés (Préclin, 1929), tuerait la monarchie. Néanmoins, nombre d'avocats, plusieurs conseillers, inspirent ou défendent le parti, avec lequel le gallicanisme du Parlement occasionnellement se rencontre. Les Jansénistes font preuve de l'activisme propre aux fanatiques et, dans les conditions parfois tumultueuses des assemblées des chambres, arrivent parfois à faire adopter leur texte.

Gardien des traditions, y compris les pires (chevalier de la Barre [8] etc.), le Parlement partage la fébrilité religieuse qu'excitent les excès des "constitutionnaires" comme des "refusants" [9]. La condamnation et le bannissement des Jésuites par le Parlement (1761), puis par le roi (1764), leur suppression papale en 1773, ne ramènent pas le calme car, chassés par la porte, ils rentrent, déguisés, par la fenêtre.

Les hystéries

jumelles des convulsionnaires et des évêques constitutionnaires,

les miracles et gesticulations

d'un côté, les refus de sacrement et d'enterrement chrétien de l'autre,

le

conflit entre gallicans et ultramontains, placent le gouvernement dans

une

position intenable et interpellent fréquemment le Parlement, comme, sur

un

autre plan, la créativité à laquelle la contrainte financière [10]

pousse un contrôleur général,

toujours pressé par la nécessité, et toujours impuissant car les

dépenses ne

ressortent pas de lui (Claeys,

2011).

La durée et la frénésie des combats religieux, si l'on y ajoute la crédulité illuministe (Mesmer, Cagliostro, Rose-Croix... [11]), plongent les "Lumières" dans une singulière obscurité gothique ! Cette effervescence et cette acrimonie sont sans rapport avec les problèmes réels que, toutefois, elles enveniment.

Ce contexte imprègne le Parlement qui, cependant, s'il frémit, s'il fulmine, s'il exagère, garde la même assise. Il maintient ses positions, ses positions éternelles : liberté de l'Eglise de France et du Roi par rapport à Rome ; et, surtout, gouvernement par les Lois, une glose sans fin sur la leçon digna vox [12] : l'autorité du Monarque dépend de celle des Lois ; de même que la toute puissance de Dieu, celle du Monarque s'autolimite (avec l'aide du Parlement, part du Corpus Regis). Toutefois, ce contrôle de constitutionnalité (comme dit Saint-Bonnet 2010 de façon volontairement anachronique) ne s'exécute pas de façon réglée : le désordre est le moyen de l'ordre.

Bien que soumis à Dieu et éclairé par lui, le Roi est exposé, du fait qu'il est homme, à être trompé, et du fait qu'il est absolu, à abuser de son autorité. Sa volonté doit donc être, non pas combattue, mais canalisée par une institution établie à cet effet. Mais, en retour, comment "canaliser" les gardiens eux-mêmes ? Spontanément, le roi tend au tyran et les gardiens à l'usurpation. Chaque partie dénonce les intentions et l'inconduite de l'autre : le Parlement tance le roi au nom de ce qu'il voudra avoir voulu, et ce dernier le réprimande d'entreprendre sur l'autorité royale. Chacun est dans son rôle, les deux dans une opposition sans issue. Ce conflit irrésoluble ne va pas sans dérapages, toutefois il est nécessaire. Dans la tradition de la monarchie française, ce dilemme n'appelle pas de réponse (quoiqu'on en cherche). L'ordre par le désordre : le Roi n'ose manquer à son devoir par l'appréhension du Parlement, ny le Parlement par la crainte du Roy [13], ou ils en font semblant [14]. Au cœur de la crise de 1771, Mme d'Epinay le dira joliment : cette indécision même fait partie de la constitution monarchique [15].

Le bloc de "médiévalité" que constitue le Parlement porte un Roi qui règne par tradition. L'affrontement, non systématique, reste habituellement respectueux et formel, quoique la coutume autorise un ton vif. Aussi obstiné et autoritaire qu'on suppose Quinze, aussi maladroitement qu'il lui arrive de se comporter, il joue consciencieusement cette partie toujours recommencée. Il le fait, en général, avec une étonnante patience, preuve a contrario de la nécessité d'une telle institution pour le roi, qu'elle garde de l'opprobre de la tyrannie et de la volonté arbitraire [16].

Après des dizaines d'années d'escarmouches, quand Maupeou, poussé par l'urgence financière (Terray), promet à Quinze de sortir la couronne du greffe, même alors (1771), il est remarquable (et peu remarqué) que les Parlements ne sont pas supprimés mais recomposés. Maupeou "éteint" assez sauvagement les officiers en poste et conserve les Parlements. Dans les provinces, faute d'hommes idoines, les nouveaux conseillers sont souvent pris parmi les anciens et l'agitation recommence ! A Paris, si le baillage Maupeou enregistre automatiquement tout ce qu'on lui apporte, rien n'assure qu'il aurait continué : peu à peu, en se professionnalisant, l'institution n'aurait-elle pas repris sa vieille route ? La preuve n'est pas faite puisque Seize rétablit les anciens Parlements (1774) dont Brienne tentera lui aussi plus tard de le débarrasser (1788). Et encore alors, la cour plénière imaginée par Lamoignon n'est rien d'autre qu'un Parlement recréé et magnifié !

Bien que certains conseillers (et l'agitation permanente des jeunes [17]) irritent, et que les Remontrances réitérées exaspèrent, le Parlement est indispensable, faute de mieux, pour suppléer la nation ; représenter, face au roi, le Royaume qu'il a épousé (l'anneau du sacre) ; tenir lieu d'états généraux ou, avec sa garniture de Pairs et de grands officiers, esquisser cette chambre des Lords à laquelle, dans les années 1780, rêvera la noblesse "éclairée" qui entre en politique, en espérant utiliser le tiers contre le roi pour mettre en place un gouvernement aristocratique.

b) Effet d'échelle

Le Parlement dit tellement toujours la même chose qu'il a l'air de radoter [18]. L'audace de ses actes suit celle du gouvernement, pas son discours. Ne confondons pas émission et réception : les vieux mots reçoivent de nouveaux sens, la langue de bois peut prendre feu ! La pièce était la même, mais l'auditeur était changé (Tocqueville) [19]. En se vulgarisant, les idées se simplifient et se durcissent : yin et yang devient yin vs yang. La dialectique éternellement tricotée par le Parlement (Roi et Couronne, Roi et Royaume, Roi et Lois...) est tout à coup perçue comme une alternative et quelques-uns en font des conclusions.

Dans le registre institutionnel, les refrains, convenus, se fredonnent sans grande conséquence ; dans le jeu "social", les mécontents en font des chants de guerre. L'équilibre Parlement-Gouvernement, déjà perturbé par la confusion du second [20], devient impossible quand "la société" s'en mêle et prête au Parlement un potentiel subversif qui lui est étranger. Ses maximes conservatives séculaires, poussées au rouge par le public, lui paraissent de brûlantes promesses. Inévitablement, le Parlement décevra ces attentes inappropriées.

Il est vrai que le Parlement, trop souvent acculé (lits de justice, cassations, exils), a repoussé l'écran qui dissimule les mystères de l'Etat et en a appelé au public. Bien que le dialogue secret avec le gouvernement se poursuive via les Présidents de la Grand'Chambre, les gens du roi et d'autres canaux privés, les remontrances — quant au fond, les mêmes que celles adressées à François Ier— se font à présent coram populo. Elles sont imprimées (et parfois écrites dans ce but), ainsi que les arrêts pris contre le gouvernement et ses instances, de surcroît criés et affichés. Sur la scène publique, elles s'agglomèrent aux consultations des avocats, aux pamphlets, mandements d'évêques, prêches, nouvelles à la main, feuilles colportées, placards, vers malicieux, ordures de toutes sortes, qui, imprégnant l'esprit du lecteur (souvent un auditeur), conditionnent son interprétation des mots du Parlement : le contexte réécrit le texte et le même discours a une autre efficace [21].

Le bruit du Parlement de Paris est amplifié et parfois recouvert par celui des Parlements des provinces, à présent exaspérés par leur rivalité avec les hommes du roi, rivalité qui rejoue l'affrontement parisien, augmenté et modifié par les particularités historiques, le poids des personnalités et les effets locaux de clientèle.

La diversité des Parlement des provinces et de leur contexte n'empêche pas de généraliser. Quoique jaloux de leur propre souveraineté et enracinés dans leur terroir historique [22], ils n'ignorent pas Paris qui aspire et inspire les élites provinciales. Les lettres et les hommes circulent : des présidents à Paris sont faits premiers présidents en Province, des présidents de province résident habituellement à Paris, des délégations sont convoquées à Versailles ou viennent demander audience. Les Parlements des provinces, aussi souverains que celui de Paris, respectent son antériorité, l'immensité de son ressort, et sa dignité (Cour du Roi, Cour des pairs), renforcée par sa localisation dans la mégalopole, le nexus judiciaire (autres cours souveraines, procureurs, avocats etc.), et le contact direct (officiel et officieux) avec la haute noblesse, la cour et le gouvernement [23].

Les Parlements de Province, eux aussi, doivent enregistrer les actes royaux pour qu'ils deviennent légaux dans leur ressort. Ils l'ont longtemps fait sans trop rechigner, sauf lorsqu'ils nuisent à leurs intérêts personnels (paulette, semestres, créations d'offices etc.) ou à ceux de leur province.

Mais les efforts pour transformer la souveraineté en contrôle (infra) ébullitionnent les provinces et donnent matière à critique à leur Parlement car l'autorité empruntée, à la différence de l'originaire, s'expose à la contestation : il y aura eu surprise, dissimulation, négligence, incompétence, désobéissance, erreur, abus... Lorsque les arrêts du Conseil ne passent plus par celui-ci et sont rédigés au nom du Roi par les commis du ministre, comment les prendre pour la volonté divine de l'oint ?

Bien que les conditions et circonstances diffèrent dans chaque ressort, la communauté des entreprises sur les libertés fait surgir les prodromes d'une opinion publique qu'on qualifiera bientôt de nationale ou patriotique.

Les Princes, si actifs jadis, ne comptent plus ; un siècle plus tôt, ils se seraient insurgés, mais, privés de base de pouvoir indépendante, ils se limitent à quelques éclats (Orléans) ou se résignent aux manœuvres souterraines (Conti [24]). Au contraire, les Parlements des provinces, peu remuants pendant la Fronde (sauf Bordeaux et Aix [25]), s'embrasent maintenant [26]. Les Intendants et leurs subdélégués, les commandants en chef, les commissaires, les innombrables édits bursaux à enregistrer, les exacteurs et fusiliers fiscaux, les empiètements et les vexations, leur font imiter le Parlement de Paris dont ils reprennent les "éléments de langage" qu'ils poussent parfois à la caricature : ils remontrent, cassent, annulent, réitèrent, se suspendent etc. S'ils s'excitent davantage, c'est que les libertés de leur province les soutiennent et qu'ils n'ont pas, en face d'eux, le Roi en personne (lit de justice), mais son représentant : le gouverneur (devenu honoraire) ou le Commandant, et l'Intendant, contesté et sans force s'il n'a pas quelques régiments à sa portée, brutal et violent s'il en a. Tenus en longue laisse par le gouvernement (convocations, délégations, courriers), les Parlements ont une marge de manœuvre plus grande que celui de Paris. Certains ostraciseront leur Premier Président, décréteront leur Intendant ou leur gouverneur, et enverront leurs huissiers les saisir, les obligeant à s'entourer de gardes !

Cette activation de la périphérie n'est-elle pas un fait majeur ? La négociation Versailles-Paris, même problématique, se fait en face à face, alors que les transactions entre Versailles et les pays (au pluriel) passent par des jeux de miroir : si loin, le représentant de l'Autorité, comme les gens du roi au Parlement, ne reçoivent de Versailles que des instructions décalées et sommaires. S'adaptant à leur manière au contexte local et à ses variations, ils improvisent, et en font trop ou pas assez.

A partir de la seconde moitié du siècle, l'échauffement religieux et juridictionnel (refus de sacrements, affaire de l'Hôpital Général) conduit le Parlement de Paris aux Grandes remontrances (9 avril 1753), à la grève, punie d'exils individuels et du transfert de la Grand'Chambre à Pontoise, puis de son exil à Soissons. L'épisode se clôt par des lettres de rappel du 27 juillet 1754. Mais, déjà, des Parlements (notamment Aix et Rouen) se sont agités à propos du schisme et des évocations au Grand Conseil. Ce qui va les rassembler, c'est la Déclaration royale du 10 octobre 1755 : à propos d'une affaire anecdotique [27], elle proclame les arrêts du grand conseil exécutoires dans tout le royaume, en passant par dessus les cours souveraines.

Le grand conseil, dérivation judiciaire du Conseil du roi depuis Charles VIII (édit d’août 1497), revendique la supériorité sur les Parlements qui, de leur côté, ont toujours tenté de réduire ses attributions (cf. Campardon, 2000). La Déclaration de 1755, après d'autres, réaffirme que le Grand Conseil a pour ressort la totalité du royaume et que les Parlements n'ont aucun pouvoir sur lui : Voulons que les Arrêts, Ordonnances & Mandements par eux [Grand Conseil] rendus dans les matières qui leur sont attribuées, soient exécutés dans l'étendue de notre Royaume, ainsi que les Arrêts de nos Cours le sont dans les limites de leur ressort, sans que les [...] exécuteurs desdits Arrêts soient tenus, avant que que de faire lesdites exécutions, de les présenter à nos Cours ou autres Juges, & leur demander à cet effet aucune permission [28]. Alors que le ressort de chaque Parlement est limité, celui du Grand Conseil les engloberait tous. Les Parlements s'émeuvent, correspondent, et adoptent, à peu près en même temps, des Remontrances semblables [29].

Très vite, l'affaire de Besançon (cf. Swann, 1994) les fait converger, les solidarise et les unit dans une commune illégalité puisqu'un Parlement, souverain dans son ressort, n'a pas à connaître des affaires des autres. Après la dispersion forcée des conseillers de Franche-Comté, Rouen remontre dès le 5 mars 1759 ; Bordeaux, le 14 mars ; Grenoble, le 23 mars ; Paris, le 27 mars, le 30 mai, avec Itératives du 3 juillet ; Rennes, le 28 mars; Aix en Provence, le 1er Juin. La publication la même année de ces protestations prend pour titre : Recueil d'Arrêtés, Articles & Remontrances de différentes classes du Parlement, Au sujet de ce qui s'est passé au Parlement séant à Besançon (mon soulignement). Après Besançon, Toulouse a sa propre guerre (1763-67) et, surtout Rennes, dont l'affaire (1763-1774) ira très loin (Chalotais, Aiguillon).

Les Parlements, violés militairement, exilés, ou sévèrement tancés, s'appuient les uns les autres. Ils se déclarent concernés, contestent les sanctions qui tombent, soutiennent les protestations. Versailles interdit sèchement de s'occuper de ce qui leur est étranger et dont ils n'ont pas été saisi : ils excèdent les bornes de leurs fonctions lorsqu'ils entreprennent de les étendre à l'ordre universel du gouvernement dans les différentes parties du Royaume. C'est dans la personne seule du Roi qu'existe l'universalité, la plénitude et l'indivisibilité de l'autorité... Les lois ne leur donnent aucune voie juridique, et réprouvent celles qui ne le seraient pas, pour prendre connaissance de la vérité de ce qui se passe hors de leur ressort... [30].

Au contraire, rétorquent-ils, les Parlements de Paris, de Toulouse, de Rouen, de N et N... sont des branches, des classes, d'un seul et unique Parlement du royaume. L'Ordonnance de fraternité entre les Parlements de Paris et Toulouse (Charles VII, 1454) n'en fait-elle pas un même parlement... sans souffrir, pour causes des limites d'iceux parlemens, avoir entr'eux aucune différence [31] ? Se basant sur ce droit des conseillers d'un Parlement à siéger dans un autre, surinterprétant une déclaration circonstancielle du chancelier de l'Hôpital (1560) [32], les Parlements affectent de se considérer comme des déclinaisons géographiques d'un Parlement de France, d'abord unique à Paris, puis déconcentré au fur et à mesure du rattachement au royaume de provinces distantes pour ne pas éloigner les justiciables de leur tribunal d'appel. Cette unité (menacée à l'occasion par la prétention de Paris à la supériorité en tant que Cour des Pairs) [33] est la seule invention subversive de la seconde moitié du XVIIIe [34].

On se rappelle que, un siècle plus tôt (1648), l'union des Cours souveraines de Paris (Chambre St Louis) avait scandalisé la Reine Régente. L'Arrêt du Conseil qui condamnait cette assemblée dénonçait une forme de ligue & de parti dans l’Etat, une nouvelle puissance, un contre-pouvoir, donc une sédition.

Quinze cherche à faire peur en agitant ce spectre, en stigmatisant des prétentions solennellement proscrites et qui n'ont été depuis hasardées que dans des temps de trouble et de révolte, dont le Roi est bien assuré que son Parlement déteste l'époque et le souvenir...

Bien plus

encore que la Chambre St Louis, l'unité des classes, se

disant organique

et étendue au royaume entier, blesse la Majesté du roi qu'elle

concurrence dans

la représentation de l'universalité [35].

Le gouvernement qui tente vainement d'unifier le royaume a besoin de sa

division [36] !

II. Le crépuscule du Parlement

Nous verrons (infra §3) que notre Parlement médiéval est hors-jeu. Cela n'apparaît pas (ou pas clairement) aux contemporains car la "Monarchie administrative" est emboitée, encastrée, justifiée, autorisée, par la Monarchie monarchique qui reste l'univers de référence et la source de légitimité. Quand Maupeou tente d'adapter le Parlement, cette révolution dans la constitution de la monarchie française éveille le vieux fantôme des états généraux (a) qui, prenant des forces à chaque avanie financière ou réformatrice, remplace le Parlement comme image de l'intérêt public. En 1787, le Parlement abandonne (b).

a) L'erreur de Maupeou

Intrinsèquement, le Parlement aspire à une tranquillité prospère et ce corps au cuir épais s'inscrit dans l'éternité. Il ne se meut pas, il s'émeut quand la pression est trop forte. Il se risque alors à se faire le tuteur d'un roi toujours mineur ou à protéger sa propre existence (juridiction et privilèges) qui, dit-il, est indissociable de la Monarchie. En ce qui concerne la chose publique, le Parlement est essentiellement réactif.

Mais, lorsque tout s'accélère, courir à reculons, fait trébucher. Di Donato (1997 et 2014) suggère que la tendance despotique inhérente à un pouvoir absolu, désinhibée par le XVIIe, perd en efficacité (polycratie) et en légitimité, par une modification tacite de la forme de gouvernement, qui, par sa nature, ne pouvait être changée sans désarticuler le système entier. Le Roi, instrumentalisé par l'administration, affirme trop crument son autorité. Poussé à entrer en politique, il suscite des oppositions respectueuses, et aussi une pensée alternative ("philosophes") qui rejette la médiation patriarcale du Parlement et son usage des arcana juris.

Le Parlement et ses défenseurs intéressés (Le Paige etc.), malgré (et grâce à) leurs critiques, constituent l'ultime défense d'une monarchie affaiblie, tant par elle-même que par les circonstances, une tentative d'opposer un discours juridiquement plausible et politiquement réalisable aux thématiques soulevées par la pensée moderne. Le "continuisme" du Parlement, cette attitude organique de l'Antiquité, lui fait viser la conservation, le retour (ré-forme vs réforme). Quoique Donato s'aventure un peu trop loin [37], il a raison de souligner que, l'absolutisme monarchique étant la condition même du statut du Parlement dans l'Etat, il doit le défendre pour le combattre, le combattre pour le défendre.

Le coup Maupeou ôte au gouvernement la couverture du Parlement et de sa tradition : le despotisme est nu, les mystères de l'Etat sont dévoilés dans les salons, et même dans la rue. On en parle aux Halles ! Le Parlement, accusé par le Chancelier de vouloir enlever des mains dudit Seigneur Roi l'autorité souveraine, pour ne lui laisser que le nom de roi, et menacé d'impuissance, arrête (10 décembre 1770) que M. le Premier Président sera chargé de se retirer sur le champ par devers le Roi, pour le supplier de rétablir son honneur et la constitution de l'Etat... ou de recevoir l'offre unanime, qu'à l'exemple des anciens magistrats, les membres actuels de ladite Cour font audit Seigneur Roi de leur état et de leur tête, sacrifice volontaire, mais devenu indispensable...[38].

La tête, on leur laissera, mais leur état on prendra. Les conseillers, méchamment et spectaculairement chassés du Palais et exilés, se comportent en sénateurs romains, obéissent sans révolte, et ne protestent que de leur obéissance et de leur espoir qu'un jour le Roi sera mieux informé. L'effet public est considérable, à Paris et dans les provinces où les Parlements connaissent un traitement similaire : la violence disproportionnée exercée contre les personnes, comme l'évidence que, après s'être débarrassé de Choiseul et du Parlement, le "triumvirat" (d'Aiguillon, Terray, Maupeou) a maintenant le champ libre, notamment en matière financière, suscitent une protestation générale à laquelle se joignent les Princes du sang [39]. Les critiques et les pamphlets se déchaînent, avec la probable complicité du lieutenant-général de la police (Sartine), et l'assistance des presses clandestines du parti janséniste, exaspéré par les liens de Maupeou avec les Jésuites.

Remarquons cependant que la révolution Maupeou est relativement pacifique, d'un côté comme de l'autre. Si la Bastille se remplit, si des personnes sont molestées, si les espions persécutent, le sang coule peu. Ce n'est plus le temps des prises d'armes et pas encore celui des émeutes. Ce qui se passe est moins apparent et plus grave : les mystères de l'Etat emplissent la place publique. On soutient ou accuse ministres ou chats-fourrés, on s'interroge sur le rôle du Parlement dans la constitution de la Monarchie, on questionne celle-ci.

L'énorme masse de libelles spontanés et de contre-libelles payés [40], à laquelle d'innombrables avocats apportent leurs talents, vacants et inégaux, contient plus de vitupérations, voire d'insultes, que d'arguments ; quand il y en a, ils privilégient ad nauseam le registre pseudo-historique, puisqu'une tradition se prouve par le passé.

Quelques réflexions réalistes, cependant, nous éclairent. La fameuse Correspondance du chancelier Maupeou avec son cœur Sorhouet (1771, écrite par le fermier-général Augeard), au-delà des dénonciations et méchancetés de rigueur, analyse avec beaucoup de finesse et d'insolence la complicité entre Parlement et gouvernement que Maupeou a bêtement détruite : la propriété des sujets étant sacrée, depuis toujours, leur expropriation partielle par l'impôt exige leur assentiment (états généraux) ; pour sauter cette difficulté, les ministres inventèrent de faire croire aux peuples et au Parlement lui-même que celui-ci, représentant les états, pouvait négocier et consentir en leur nom. Le Parlement a cru à cette délégation flatteuse, et, tantôt sans barguigner, tantôt avec des protestations qui cédaient aux ordres [41], a entériné la multiplication des outrages fiscaux qu'il a rendus légaux. Maupeou, en détruisant cette fiction, rend ses droits à la Nation !

Augeard ironise : le Parlement, aveuglé par l'esprit de corps, n'a pas saisi sa chance ; il aurait dû remercier le roi de mettre fin à une usurpation qui pesait sur sa conscience ; et, enfin rendu au soin exclusif du judiciaire, se déclarer désormais incompétent pour enregistrer quoi que ce soit ! Privant ainsi de base légale les nouvelles lois fiscales, il empêchait les tribunaux de sanctionner les refus d'y obtempérer, et la Cour des Comptes de valider les sommes perçues. Il lui fallait faire observer au Roi que le consentement libre de la nation était le seul moyen qui pût concilier le besoin de ses finances avec la justice prescrite par le droit de la nature, autant que par celui de la nation ; que pour l’obtenir il falloit assembler les Etats-généraux, à qui seuls il appartenait de décider... [42].

Dans le même

sens, la Lettre

sur l'état actuel du crédit (1771) commente ce vers de Corneille, Et qui veut tout pouvoir, ne doit pas tout

oser (La mort de Pompée) : le Parlement, ses formalités, ses

protestations, donnaient aux prêteurs un sentiment de sécurité car la grande science est [...] d'avoir dans le

fait... une autorité illimitée, & de ne montrer jamais dans le

droit,

qu'une autorité tempérée par des Loix. Le despotisme n'inspire pas

confiance, et Maupeou a tué la poule aux œufs d'or [43].

Point d'impôts nouveaux, point d'emprunts possibles, il ne reste qu'à

s'en

remettre aux états généraux.

Les états, cette fiction enracinée dans les placites germaniques, servent de joker dans le jeu politique français où la Nation s'incarne dans le Roi. Elle ne se représente pas elle-même, ni en totalité, ni en ordres, ni en groupes. Toute association spontanée est illégale et criminelle. Toute fraction est faction, en dehors des corps constitués et des corporations ad hoc instituées. Même les assemblées périodiques du clergé sont convoquées par le roi, et la noblesse ne s'est réunie qu'en temps de troubles. Cela n'empêche pas les salons, les cafés et les correspondances d'assurer les échanges privés, les presses clandestines d'imprimer à tout va, et la cour de se faire l'écho (ou l'origine) des opinions et médisances. Parentèles, amitiés et clientèles sont des relais d'influence, des lobbys. Quand tout va mal, on dit si le roi savait..., quand tout va très mal, quand les circuits sont bloqués, on en appelle aux états (plus souvent souhaités que réunis), moins comme puissance délibérante (ils se bornent à émettre des vœux), que pour donner sa chance à une nouvelle configuration des rapports de force. Les ordres assemblés, les débats au sein de chacun, les négociations entre eux, le spectacle même de la "nation" au contact de son roi, défont —peuvent défaire— des positions constituées dans le secret des conseils et les couloirs de la cour. En particulier, ceux qui se sentent injustement exclus du pouvoir, des Princes, des Grands, des Nobles, espèrent s'appuyer sur le tiers pour instiller une dose d'aristocratie dans le gouvernement.

Si la dernière réunion des Etats (peu concluante) date de 1614, la noblesse les a réclamés pendant la Fronde (1649, 1651) [44] et en a obtenu la convocation (sans suite). A la mort de Quatorze, la querelle des Légitimés a ranimé le thème du contrat national et du recours aux états en cas de vacance du trône. L'Edit de 1717 lui-même admet que, si la famille régnante venait à s'éteindre, ce serait à la Nation de choisir son roi. Dans ce débat, reviennent les lois fondamentales et leur inviolabilité mystique, alimentées par l'histoire mythique qu'exploiteront le Paige (Lettres historiques, 1753) et, après le coup Maupeou, les jansénistes Maximes du droit public français (1772) et Blonde (Le Parlement justifié par l’impératrice de Russie). On mobilise la première race (Clovis et Dagobert...), et la seconde, avec notamment les champs de Mai de Charlemagne, et l'inespéré "édit de Pîtres" de Charles le chauve : Lex consensu populi fit et constitutione regis (25 juin 864) !

Rien d'étonnant à la circulation, parfois souterraine, parfois au grand jour, du thème des états, tant en faveur du Parlement, états au petit pied [45], que contre lui (usurpateur). La surprise viendra du Parlement : il finira par reconnaître que son zèle a excédé son pouvoir et par se rallier aux états, lui qui, malgré la filiation revendiquée, ne les apprécie pas et s'est toujours placé au-dessus d'eux [46].

b) Le renoncement

A l'été 1787, après l'éviction de Calonne et la dissolution de la calamiteuse assemblée des notables, Loménie de Brienne inflige au Parlement à la fois les assemblées provinciales, la subvention territoriale et le monstrueux droit du timbre [47]. Menacé d'enregistrement forcé, le Parlement use, non sans déchirement [48], du joker que la Cour des Aides lui tend depuis trente ans. Il dit au roi (26 juillet 1787) que la Nation seule, réunie dans ses États généraux, pouvait donner à un impôt perpétuel un consentement nécessaire ; que le Parlement n'avait pas le pouvoir de suppléer ce consentement, encore moins celui de l'attester quand rien ne le constatait ; et que, chargé par le Souverain d'annoncer sa volonté aux peuples, il n'avait jamais été chargé par ces derniers de les remplacer (mon soulignement).

Quand Maupeou, en dispersant le Parlement, mit fin à sa médiation patriarcale, il ne restait, logiquement, qu'à passer à l'immédiateté des états (cf. Augeard, supra). Mais, alors, les défenseurs du Parlement biaisent : dans sa Requête des états-généraux de France au roi (1772), Le Paige fait des états une figure de la Nation qui se plaint et dénonce. Il est si loin de vouloir les réunir qu'il propose de leur substituer une assemblée de sages provinciaux, un ordre de la patrie dont les conseils éclaireraient le roi.

Les conseillers châtiés, muets, obéissants, et rétifs aux états, n'ont rien dit et, après leur rappel par Louis XVI en 1774, sont revenus à l'habituel train-train. En 1787, l'impasse est totale. Les Edits de Brienne publiés malgré le Parlement, ce dernier les annule : A déclaré la distribution clandestine desdits édit et déclaration nulle et illégale, comme étant ladite distribution faite par suite d'une transcription sur les registres de la Cour, que ladite Cour a déclaré nulle et illégale par son arrêté du 7 de ce mois [49]. Le 15 août, il est exilé à Troyes (un triomphe) mais, dès septembre, le gouvernement retire les deux impôts (la Subvention territoriale et le Timbre) ; en échange, le Parlement proroge le second vingtième (10 septembre), ce qui lui vaut son retour à Paris.

L'auteur

anonyme (d'Eprémesnil ?) de Le coup manqué ou Le

retour de Troyes dénonce

la contradiction : puisque le Parlement a reconnu qu'autoriser

l'impôt est hors de son pouvoir et que ce droit

appartient aux états, il ne devait

pas accorder le vingtième. Qu'est-ce

qu'une prorogation d'impôt si ce n'est un nouvel impôt ?

Ou bien

le Parlement a été leurré, ou bien son système

n'était qu'une dispute de mots [50].

Il est vrai que le Parlement, malgré sa fière déclaration de juillet, hésite et que les états généraux sont encore à venir. Le gouvernement cherche une voie entre les deux. Quelques mois plus tard (mai 1788), Lamoignon, poussé par Brienne, tente de soustraire l'enregistrement des lois aux Parlements (cour plénière [51]) et, en attendant, il en suspend les fonctions.

Cette réforme est très rapidement abandonnée. Le recours aux états généraux, latent depuis Maupeou, finit par s'imposer. Les états ont une double dimension, "sociale" (assemblée des trois ordres) et spatiale (congrès du royaume) : l'universalité du peuple (i.e. sujets) et l'universalité des provinces.

Le 3 novembre 1789, les états,

devenus assemblée nationale, déclarent

la mise en vacance des Parlements

dont ils redoutent le fantôme de légitimité et l'habileté. L'initiateur

de la

proposition, Alexandre de Lameth, l'exprime clairement : La Constitution n'aurait rien de solide,

s'il subsistait des corps rivaux de l'Assemblée nationale [52]. La chambre des vacations du

Parlement de Paris enregistre par force le décret de l'Assemblée

nationale [53], les

Parlements de province cèdent en récriminant, sauf Rouen, Metz et

Rennes :

ils accusent l'Assemblée d'usurpation, elle les accuse du crime de lèse-nation.

Ultérieurement, les Parlements mèneront

une existence spectrale

dans l'émigration, en tant que légitimité "nationale" alternative,

susceptible d'annuler l'ensemble des décrets de l'Assemblée et

d'apporter une

sanction de droit public à la restauration de la Monarchie [54].

Davantage que les activités éventuelles des personnes, la crainte du corps explique le massacre de ceux des ci-devant

conseillers (et leur famille) qui n'avaient pas

cru devoir émigrer.

III. Un trop grand royaume

Quittons la scène pour le théâtre.

Sur la scène, le Parlement, face au Roi, continue à tenir le rôle pour lequel il est programmé. Mais le roi est pris au piège de son propre absolutisme (a). Le théâtre, c'est l'administration clandestine dont les métastases échappent à tout contrôle (b).

a) L'impossible territorialisation

L'existence de la monarchie déborde son essence royale et divine à laquelle congrue le Parlement. On parle de "monarchie administrative", expression significative quoique équivoque.

Paradoxalement, l' "absolutisme" de Quatorze a tué la monarchie : L'Etat, c'est Colbert (Dessert [55]) ! En se proclamant décideur universel, le grand roi habille de son autorité "absolue" ses ministres et leurs agents ; et, en leur ôtant toute apparence d'autonomie, il les incorpore à sa divinité [56].

Le Régent, Quinze et Seize, aussi absolus qu'incertains, hésitent perpétuellement. La cause s'en trouve, moins dans leur personnalité et leurs défauts auxquels se sont attachés tant d'historiens, que dans leur faiblesse structurale : le Roi tout-puissant est une figure dont abusent commissaires et commis, et que se disputent ministres et Parlement [57]. Alors que, jadis, ce dernier devait occasionnellement combattre la décision "tyrannique" d'une personne, il est affronté presqu'en permanence à une hydre despotique [58]. La vanité de ce combat le pousse aux "sorties de route". Un système tendanciellement conservatif (Roi-Parlement) devient dissipatif (administration-Parlement).

En particulier, le poids croissant de la fiscalité et de la finance dans les règlements et les lois, oblige le Parlement à s'opposer plus souvent. En dépit des multiples moyens clandestins qui permettent d'augmenter les impôts existants, ils ne rendent jamais assez, il faut en imaginer d'autres, il faut les faire consentir et autoriser légalement pour légitimer la coercition sur les redevables ou les créanciers [59]. La charge de blanchir le racket fiscal tombe sur un Parlement doublement réticent : personnellement, car les conseillers et leurs entours sont concernés ; institutionnellement, en tant que défenseur de l'intérêt public. En principe, les recrues fiscales, liées aux guerres, ont un caractère temporaire. Mais l'augmentation des dépenses (nouvelles formes de guerre et "complexe militaro-industriel") et la multiplication des conflits ruineux sous Quatorze ont donné au déficit un caractère structurel qui marque tout le XVIIIe. Les expédients, macro (Law) [60] et micro (manipulations), ne suffisent pas. Les périodes de paix diminuent les déficits sans éteindre la dette publique. Les recettes ne rattrapent jamais les dépenses. Celles-ci sont ordonnées par des ministres "quasi ducaux", en rivalité non arbitrée, à la fois trop puissants et inefficaces, rendus excessifs par leur concurrence et précarité. Celles-là sont la responsabilité du contrôleur général qui cherche vainement la solution d'une équation militaire [61], indifférente au pays, démobilisé par l'improductivité [62] de guerres peu compréhensibles et coûteuses, et par leur relative innocuité (pas d'invasion) : la guerre est comme un été pourri qui dure.

La masse du

menu peuple, écrabouillée d'impôts directs et

indirects, n'en pouvant mais, la capitation et le dixième introduits sous

l'autorité de Quatorze, les vingtièmes

de Quinze et autres projets (subvention

territoriale etc.), visent à tailler

les non taillables, Nobles et

privilégiés. Même si l'ignorance des revenus et patrimoines rend la

proportionnalité illusoire ; même si des accommodement

(abonnements) et

des négociations prennent place ; cette tendance fiscale à dévorer

les

exemptions attaque l'honneur et les biens des "privilégiés", les

exposant à l'arbitraire de l'administration et aux

brutalités de ses agents qui déjà, souvent, menacent

leur être même en contestant la noblesse

de tel ou tel

pour le soumettre à l'impôt. Un exemple, le droit de franc-fief exigé des roturiers pour les

terres nobles qu'ils possèdent : lorsque le particulier soutient

que,

étant noble, il ne doit rien, et qu'il

plaît au fermier de contester sa noblesse, c'est l'Intendant qui

juge, en sorte que le gentilhomme dépend du

jugement d'un seul homme pour jouir de l'état qui lui a été transmis

par ses

ancêtres [63] . Cette choquante subordination

à l'Intendant, aux directeurs, aux fermiers

et aux ministres, n'est évitée qu'à ceux qui touchent à la cour ou ont

des

protections. Encore ne sont-ils pas à l'abri de vexations de subalternes obtus. Ainsi, la noblesse

est privée de son état, et le roi de sa base naturelle, déjà

rongée par la

vie rurale, la concurrence de la haute bourgeoisie et, ici ou là, le

schisme

religieux. Est-il surprenant que, tandis que la population et la

richesse

croissent, la démographie et la fortune de la classe noble soient en

baisse, et

que tant de gentilshommes aspirent à une réformation (Nassiet,

2006 ;

Bourdin, 2010) ?

La monarchie s'est mise dans une impasse : Instead of asking how such a strong structure suddenly collapsed in 1789, we should be asking how such an apparently strong but actually rather limited set of power structures managed to put off or survive crises for so long (Campbell, 2005).

Retournons vers

l'intérieur l'idée de surexpansion impériale :

maintes puissances ont manqué des

moyens de leurs ambitions, ou de capacités pour exploiter leurs

victoires et

réussir le changement d'échelle. Pour comprendre pourquoi la monarchie

française, quoique la plus grande d'Europe, a sombré la première, il

suffit

de substituer "parce que" à "quoique".

Le Roî de France a trop de Royaumes. Il faudroit quela Monarchie fut plus petite ou que le Monarque fut plus grand. (Ange Goudar, 1765, L'espion chinois ou L'envoyé secret de la cour de Pékin : pour examiner l'état présent de l'Europe, T. 1 p 81)

L'entreprise de "centralisation" millénaire (elle-même un sous-produit des concurrences "féodales" plutôt qu'un projet stratégique) a fait du royaume un conglomérat immense, hétéroclite et incontrôlable. En Angleterre, la petite taille du pays et une longue série de révoltes tumultueuses ont laissé l'administration locale à la noblesse rurale (le compromis de la glorieuse révolution). En France, la gestion déléguée, "féodale" (Grands, Nobles, châtelains) ou "néo-féodale" (style Table de Chaulnes, 1711 [64]), soulève d'insolubles problèmes de cohésion et de subordination. Ce n'est pas uniquement sa mégalomanie qui a poussé Quatorze dans la voie de l'unification, inéluctable cul-de-sac. Le potentiel "totalisateur" des nouvelles formes de guerre met en concurrence non seulement des armées mais des organisations (cf. l'émergence stratégique de la Prusse).

Seulement, la gestion directe manque des moyens nécessaires : l'infrastructure (communications) et la superstructure (bureaucratie [65]). Comme nous le verrons (b), la multiplication des palliatifs (ministres, bureaux, commis, commissaires, délégués, agents, hommes de main) entraîne une polycratie dévorante et dépourvue de régulation. Cette machine, inapte à la transition étatique, pèse, matériellement et moralement, d'autant plus lourd sur les contemporains qu'elle est à la fois hypertrophiée et sous-développée, tentaculaire et fouisseuse. L'instabilité organique propre aux "sociétés" ante-industrielle tourne au chaos ; les efforts pour saisir le royaume déstabilisent à la fois le centre (polycratie) et les périphéries (opposition des élites locales). Ainsi, le succès (relatif) de la Monarchie française est la cause de l'échec (absolu).

Arthur Young, malgré ses préjugés, donne, mieux que la carte de Cassini, une idée de la géographie d'un royaume de dimension océanique : outre Paris et Versailles, un archipel de villes (la plupart médiocres), mal articulées et entourées de déserts ; une terre inégalement fertile dont de grandes parts sont stérilisées par les capitaineries des Grands (réserves de chasse) ; des châtelains inaptes à l'agriculture (même lorsque, rarement, ils se prétendent agronomes), réduits à la misère, ou restant dans leurs terres pour tirer le lièvre et faire des économies qu'ils dépenseront à la ville ; des paysans en haillons, sous-productifs, en raison tout à la fois, de l'émiettement des propriétés, de l'incertitude de leur tenure et de la crainte d'être tondus par le fisc ; de magnifiques routes royales, chefs d'œuvres techniques inutiles parce que sans circulation, construites à grands dégâts (corvée, expropriations, abus) et à grand frais, perpétuellement renouvelés puisqu'il faut les entretenir...

En dehors de leur occasionnelle fonction militaire, la plupart de ces glorieuses routes ne servent à rien, ni au commerce ni à la sociabilité. Elles expriment et symbolisent une ambition "territorialisatrice" qui, indépendamment de l'habileté et de la capacité des gouvernants, est aussi fatale qu'irréalisable.

La technologie (particulièrement, les moyens d'information et de communication) ne permet pas de fusionner tous ces ressorts divers, surtout à une échelle quasi continentale. Les hiérarchies naturelles du temps (noblesse) étant à la fois suspectes (ambitions) et perverties (achats), il faut recourir à des hiérarchies artificielles, parallèles, dans lesquelles les "ressources humaines" sont pilotées à la main dans des chaînes de sous-traitance (cf. Nières, 1999). On comprend que certains rêvent à la Chine et à sa pyramide bureaucratique réglée et nomenclaturée.

b)

L'autorité empruntée d'une administration clandestine

Les célèbres Remontrances de la Cour des Aides de Paris de 1771 [66], manifestation de solidarité avec le Parlement dispersé militairement, synthétisent et développent d'anciennes observations de la Cour [67], sous la plume et l'autorité de Malesherbes (Chrétien-Guillaume de Lamoignon), son Premier Président de 1750 à 1775. Elles seront reprises en grand, dans les Remontrances relatives aux impôts de 1775, adressées à Louis XVI, si convaincantes qu'il en fait disparaître la minute : vous ne désirez pas qu'il reste dans vos registres un monument propre à perpétuer le souvenir des malheurs que le Roi voudrait faire oublier [68].

Si Malesherbes, en tant qu'homme, inspire la sympathie, parfois à l'excès (Egret, 1956), c'est bien la Cour des Aides qui parle à travers lui. Instituée pour juger en dernier ressort le contentieux en matière fiscale, la Cour dénonce, de façon récurrente et de plus en plus fort, qu'on a fait taire toutes les Loix pour y substituer les principes variables de ce qu'on a voulu appeler l'administration (Remontrances du 22 septembre 1759). Cela éclaire les difficultés du Parlement : il combat pour les lois, alors qu'elles ne sont plus de saison.

La Cour des Aides analyse le système qui opère en matière fiscale. Schématiquement, les impôts directs sont répartis et collectés par les Intendants, et les indirects par les Fermiers généraux. Les uns et les autres nomment des commissaires et leur prêtent leur autorité ; ces commissaires emploient des agents qui recrutent des sous-agents jusqu'à l'échelon du village, tous payés sur le produit des impôts et des amendes. Aussi, à supposer même des chefs honnêtes et consciencieux, ces armées innombrables seront ignorantes et cupides. Idem en matière de contrebande (traites), de faux-saunage (gabelle) et de faux tabac.

Les innombrables contestations auxquelles donnent lieu exactions et saisies remontent au tribunal de l'Intendant qui, habituellement, soutient les agents sans lesquels il serait impuissant. S'il sent la matière dangereuse, il se fait délivrer un arrêt du Conseil du Roi. Imposture : cet arrêt n'est pas pris en Conseil mais, au nom du Conseil, par le contrôleur général et l'Intendant de Finances, et souvent par ce dernier seul. Et, quand nous [la Cour des Aides] avons fait voir clairement les petites passions subalternes qui avaient fait obtenir ces ordres, les petites vengeances, les petites protections, ne nous a-t-on pas dit que c'était manquer à la majesté royale, que de révoquer en doute qu'un ordre signé du roi fût réellement donné par lui-même ? (Remontrances de 1775).

Le commis agit au nom du subdélégué ; celui-ci, de l'Intendant ; ce dernier, du Contrôleur que couvre le nom du Roi. Chacun peut tout, et ne répond de rien : car le nom respectable dont il lui est permis de se servir, ferme la bouche à quiconque oserait se plaindre.

Même en faisant la part de l'exagération rhétorique et de la jalousie institutionnelle de la Cour, la distance et la granularité (action locale) rendent évident le tableau de cette "sous-traitance" généralisée. Elle coûte cher car chaque maillon intermédiaire prélève sa "marge".

Cet empilement trouve son origine et sa sanction dans le Conseil du roi. La monarchie "administrative" (les guillemets se passent désormais de commentaires) a gardé les formes de la monarchie judiciaire, et les décisions sont prises en tant qu'arrêts du roi, c’est-à-dire de décisions de justice en dernier ressort.

La plupart des arrêts rendus en finance au XVIIIe siècle l’ont été sans avoir fait l’objet d’une délibération préalable en Conseil. Cette situation, qui a suscité les remontrances de la Cour des aides, s’explique par le fait qu’il n’existait sous l’Ancien Régime aucun acte équivalent à nos arrêtés ministériels d’aujourd’hui : toute décision, même secondaire, prise par un service gouvernemental devait nécessairement faire l’objet d’un acte du roi, notamment sous la forme d’un arrêt du Conseil intitulé au nom du souverain... Cette opacité traduisait d’ailleurs un principe fondamental : celui de l’unité du Conseil. Même réparti en formations spécialisées, celui-ci ne faisait qu’un... (Barbiche, 2010). La fiction de l'absolutisme royal, d'un roi aux mille bras, exalte cette toxique unité des Conseils.

Examinons de

plus près les Remontrances de la Cour des Aides de

1775 (cf. Appendice) qui, reprenant

toutes les précédentes, exposent en pratique l'omniprésence et

l'omnipotence

d'un "Etat profond". Sans les développements pseudo-historiques dont

est coutumier le Parlement, sans citations juridiques, la Cour,

soulevant le

capot, met au jour les invraisemblables tuyauteries tentaculaires qui

pompent

la finance, partie pour le roi, partie pour les administrateurs,

leurs favoris, leurs alliés et leurs protecteurs.

Car, risque la Cour, ce système fonctionne grâce aux Puissants qu'il

épargne,

et au contraire intéresse. Les

représentants du peuple ont été anéantis, subornés ou subordonnés, les

représentations en faveur d'un collectif sanctionnées comme témérité

punissable ou association illicite. Restaient les Cours

souveraines :

on les a renvoyées à la justice contentieuse, en leur

interdisant de

parler pour le peuple.

Osant encore

davantage, la Cour oppose à l'alliance perverse

des administrateurs et des Puissants,

l'espoir d'une union du roi

et du peuple, le rétablissement de canaux directs, seul moyen de

reprendre le

contrôle de l'administration et d'annihiler son despotisme.

La pensée

politique occidentale stigmatise depuis l'Antiquité

le tyran qui remplace le bien public

par son intérêt propre : on doit le réprimander, le corriger, le

mettre en

tutelle ou l'éliminer. Il ne s'agit plus de cela, le problème à présent

est le despotisme qui résulte de la corruption

d'un système politique (Richter, 2002).

La Cour prend bien garde de ne pas confondre despotisme et puissance absolue. Elle plante d'abord un repoussoir : le despotisme oriental se caractérise par le pouvoir sans bornes des exécutants qui, transmis graduellement de haut en bas, se fait sentir jusqu'au dernier citoyen. Cela est possible car les peuples qui y sont sujets n'ont ni tribunaux, ni corps de lois, ni représentants, ni opinion publique.

Au

contraire, dans un pays

policé quoique soumis à une

puissance absolue, il ne doit y avoir aucun intérêt, ni général, ni

particulier,

qui ne soit défendu ; et tous les dépositaires de la puissance

souveraine

doivent être soumis à trois sortes de freins, celui des lois, celui du

recours

à l'autorité supérieure, celui de l'opinion publique.

La Cour poursuit : nous sommes une impossibilité, un pays policé qui souffre du despotisme. Comment les exécutants ont-ils franchi les barrières qui les retenaient ? Comment ceux qui prétendaient travailler pour l'autorité royale ont-il pu s'arroger sur tous les ordres de l'Etat un pouvoir exorbitant, et inutile au service de Votre Majesté ? La réponse, aussi simple qu'effrayante : depuis une centaine d'année (Colbert), s'est mis en place un système d'administration clandestine qui, tirant son autorité du roi, se cache de lui et, par l'obscurité dont il s'environne, échappe à tout recours. La clandestinité est le moyen de tous les arbitraires ; et aussi une fin, car elle procure l'impunité. Plus les exécuteurs deviennent puissants, plus ils desserrent les freins qui devraient les retenir.

Je qualifie ce

système de "polycratie sous couvert de

monarchie". Si, au niveau ministériel, il arrive que des politiques

différentes soient conduites par des réseaux concurrents, le royaume

dans son

détail est soumis à des réseaux parallèles, enveloppés dans l'autorité

absolue

du "monarque", grâce au Conseil

des Finances qui, les soustrayant aux poursuites, rend des arrêts

du roi en

leur faveur. Aussi — c'est essentiel— toute attaque contre eux

apparaît comme une attaque contre le Roi : Peut-être

serez-vous étonné, Sire, quand vous verrez jusqu'à quel point

on a abusé du prétexte de votre autorité contre cette autorité

elle-même...

Ce système agit à la faveur des ténèbres qui dissimulent les opérations et les opérateurs.

* Opérations : les règles des impôts indirects (fermes) ne sont rassemblées dans aucun code public. Au reste, leur complexité, leur variation selon les lieux, leur flou, ne permettraient pas de les formaliser. Chaque fermier ou directeur est seul à maîtriser la science occulte de sa branche. De même, les impôts directs : le montant de la taille et de ses suppléments, leur répartition en cascade (généralités, élections, paroisses), leur perception, sont opaques, et le contribuable n'a rien à opposer à l'arbitraire ; l'assiette des impôts personnels (capitation, vingtième) est incertaine car les exacteurs ne peuvent pas connaître la valeur des biens. Ce brouillard permet faveurs et défaveurs, chantage et corruption. Rien ne pousse à le dissiper car le contentieux ne relève pas de la Justice qui appellerait des règles fixes mais, directement ou indirectement (évocation, cassation), de l'arbitraire (intendant, conseil de finance).

* Opérateurs : le ministre (contrôleur général) décide par les Intendants de finance et opère, au centre par une multitude de commis inconnus et sans état, et dans les provinces par les Intendants ; les Intendants que leur précarité soumet au ministre, agissent par des subdélégués à leurs ordres qui envoient dans les paroisses une multitude de commissaires, préposés, agents ; de même, le fermier recrute une armée de percepteurs, d'inspecteurs, de commis, de gardes armés et d'employés de toutes sortes. Et ainsi de suite : à partir de la délégation originaire (le bail de la ferme ou la commission du Conseil de finance), la capacité d'action locale passe par des réseaux de sous-traitance (payés par le contribuable), où chaque niveau recrute ses sous-ordres qui, libres de leurs moyens, ont une obligation de résultat (prélever le maximum). A chaque étage, l'agent anonyme représente l'étage supérieur et lui emprunte son autorité. Sauf bavure (maltraiter un Puissant), il sera couvert par son "donneur d'ordres", et ainsi de suite en remontant jusqu'à l'Intendant ou au directeur de la ferme, et in fine jusqu'à la majesté du Conseil du roi.

Ces réseaux sont parallèles car la compétence de chacun se limite à un type d'impôt, et les espaces diffèrent. Tout en haut, tout se mêle, tout se perd, dans la nébuleuse du Contrôle général.

On sent l'impropriété de l'expression "monarchie administrative" : d'abord ce n'est plus une monarchie (gouvernement d'un seul) ; ensuite, il faudrait violenter la grammaire et écrire "monarchie administratives" car il n'y a pas une mais plusieurs "administrations" ; enfin, "administration" est ici un mot aussi incongru que "usine" dans le putting out system.

Le système que décrit la Cour des Aides ne se limite pas à la finance. Ce qu'on sait du fonctionnement pratique de sa branche jumelle, l'armée, montre la généralité d'une sous-traitance incontrôlée : du recrutement à la logistique, des chantiers navals aux fortifications, des munitions aux fournitures, tout repose sur ce principe qui implique relations personnelles, opacité, arbitraire et profits faciles. Et, sous couvert du terrifiant logement des troupes, les militaires lèvent des impôts sur les maisons quand ils ne sont pas les auxiliaires des exacteurs.

N'allons pas plus loin. Ce qui nous importe ici, c'est la position paradoxale du Roi. Elle explique l'embarras du Parlement : son éternelle leçon sur le Roi et les Lois, son jeu de bascule avec le Roi, flottent dans le vide quand le gouvernement ne se fait plus par des lois mais par des Arrêts du Conseil, rendus sous l'autorité du Roi par des ministres, des intendants ou des commis. Comme ils empruntent la forme d'une décision judiciaire, le Parlement remontre, casse, interdit, sans percevoir que la monarchie a disparu. Le Roi ne gouverne plus, il ne le pourrait pas. Il ne tient pas les leviers de la structure organisationnelle qui, à l'échelle du royaume, est au contact des choses (fiscales, militaires et autres). Et le ministre non plus. Et l'intendant non plus.

Conclusion

Le Songe d'un jeune parisien, un factum pro-Maupeou de 1771 (Code des Français, T2, pp 330 sq.), prête aux conseillers du Parlement, le comportement que, avec un autre langage, la Cour des Aides attribue aux administrateurs :

Au

milieu de

l'exercice du pouvoir souverain, ils s'inclinaient souvent et faisaient

de

grandes protestations d'obéissance, sans que j'imaginasse quel pouvait

en être

l'objet ; et je ne voyais rien qu'un nuage épais qui couvrait la

moitié de

la salle... Je distinguai, quoiqu'avec assez de peine, une tête qui

portait une

Couronne et cette couronne chancelait ; et c'était à cette tête

que s'adressaient

nos hommages et elle semblait se contenter des démonstrations de notre

respect,

et ne contrarier en aucune façon notre puissance... Ceci me

disais-je... c'est

le Witznon [Vishnou] des Indiens qui conserve l'air de la Divinité et

sous le

nom duquel les Bramines en exercent l'empire et les droits... [E]n

reconnaissant un supérieur dont nous nous sommes faits les égaux, nous

réussissons à tenir nos sujets dans la dépendance.

Disons, de façon cavalière, que le roi est un homme qu'on prend pour le Roi. L'Histoire et le mythe le veulent, le cérémonial et le système de la cour le garantit ; et chacun y est intéressé car le prince compte juste comme un zéro : n'ayant aucune valeur par lui-même, il en donne au nombre auquel on l'ajoute [69]. Un et zéro font dix !

Le roi reste le fontainier des grâces et, tout en haut, dans le nuage, il sert de clef de voûte à l'architecture proliférante des fonctions publiques exercées privativement : La monarchie qui les a sécrétés [les administrateurs] malgré ses velléités d'absolutisme ne peut rien sans eux et ils ne peuvent rien en dehors d'elle (Dessert). C'est pis qu'un emboitement réciproque ou un anneau de Moebius : "les ministres" n'ont pas d'existence collective, les administrations clandestines sont multiples et parallèles, l'Etat profond n'a pas de chef.

Les administrateurs, décidant par arrêts du Conseil, empruntent l'autorité d'un Roi qui, s'il n'a pas le pouvoir jouit de pouvoirs considérables. Ses caprices (guerres, maitresses, faveur, grâces) sont tout-puissants et non sans effets, mais le gouvernement lui échappe. On s'étonnera que je mette les guerres au rang des caprices alors qu'elles ont tant d'effets, stratégiques, humains, matériels, fiscaux... et administratifs. Pourtant, outre que la faveur l'emporte sur les capacités pour désigner (ou démettre) les généraux en chef, qu'est-ce d'autre, par exemple, que la révolution diplomatique que le secret du Roi opère dans le dos de ses ministres en s'alliant à l'Autriche [70] ? Les caprices peuvent être dangereux. Si le roi caresse sa femme (maitresse ou épouse), par ce charmant canal s'écoule le bouillon des cabales de cour auxquelles tout le monde prend part, des Princes du sang aux valets. C'est ainsi que se font et se défont les ministres. A tout prendre, il vaut mieux que le roi perde son temps à la chasse et s'absente du Conseil. Mais un puppett king n'est pas la solution car il n'existe pas de centre alternatif. Aussi, l'ambiguïté et la confusion caractérisent-elles la "monarchie administrative", cette dimension institutionnelle du processus territorial.

Défenseurs du gouvernement et opposants, également inconscients de cette évolution, pensent en arrière : les seconds retrouvent les vieilles lunes monarchomaques qui triompheront après 1789, les premiers la vieille doctrine du droit divin !

La nouvelle constitution ne remplace pas l'ancienne, elle s'est coulée dedans, piégeant le Parlement. Son invariance le rend étranger à son siècle. L'adhésion à la monarchie essentielle le limite à la médiation patriarcale entre le roi et le peuple, dont l'expression tourne au rabâchage : aucune innovation dans une doctrine "constitutionnelle" achevée et close, faute d'alternative pensable et avouable. L'appel aux états généraux est sa déclaration de faillite.

Appendice : le motif dans le tapis

Outre l'indispensable Recueil d'Auger (1779), les

Remontrances de la Cour des Aides du 5 juillet 1768 ont été publiées

dans Touzery 1994 et celles du 18 février 1771 dans Bidouze, 2010b. Les

Remontrances sur les impôts

de 1775 ne semblant pas l'avoir été, je les donne en annexe.

De ce texte long (30 000 mots) d'un seul tenant, sinueux et compliqué,

partie par précaution, partie à cause de la matière, j'extrais ici, et

mets en suite et forme, le millier de mots qui dessinent le motif dans

le tapis (les soulignements, divisions et intertitres sont miens) :

...[Dans]

le despotisme oriental [...], non-seulement le souverain jouit d'une

autorité

absolue et illimitée, mais chacun des

exécuteurs de ses ordres use aussi d'un pouvoir sans bornes...

genre de

despotisme qui, étant transmis graduellement des ministres de

différents

ordres, se fait sentir jusqu'au dernier citoyen... [Au contraire] dans

un pays

policé quoique soumis à une puissance absolue, il ne doit y avoir aucun

intérêt, ni général, ni particulier, qui ne soit défendu ; et tous

les

dépositaires de la puissance souveraine doivent être soumis à trois sortes de freins, celui des lois,

celui du recours à l'autorité supérieure, celui de l'opinion publique...

Nous devons faire connaître à VM [...

que] ceux qui prétendaient travailler pour l'autorité royale ont

réellement et

efficacement travaillé pour s'arroger sur tous les ordres de l'Etat un

pouvoir

exorbitant, et inutile au service de Votre Majesté. [C'est] un

gouvernement

bien plus funeste que le despotisme [... :] l'administration

clandestine

par laquelle, sous les yeux d'un souverain juste, et au milieu d'une

nation

éclairée, l'injustice [...] se commet notoirement. Des branches

entières

d'administration sont fondées sur des systèmes d'injustices, sans

qu'aucun

recours, ni au public ni à l'autorité supérieure, soit possible...

L'administration,

juge et partie

Les

Cours des Aides et les Tribunaux qui y ressortissent sont, par leur

institution, juges de tous les impôts ; mais la plus grande partie

de ces

affaires ont été évoquées, et sont renvoyées devant un seul commissaire

du

Conseil, qui est l'intendant de chaque province et, par appel, au

Conseil de

finance, un conseil qui réellement ne se tient ni en présence de VM, ni

sous

les yeux du chef de la justice, auquel n'assistent ni les conseillers

d'Etat, ni

les maîtres des requêtes, et qui n'est composé que d'un contrôleur

général et

d'un seul intendant des finances ; où par conséquent l'intendant

des

finances est presque toujours le seul juge car il est rare qu'un

contrôleur

général ait le temps de s'occuper des affaires contentieuses.

[Quant

à] celles qui ne sont pas encore évoquées, et où le recours à la

justice réglée

semble encore permis, [il est contourné] par l'usage introduit de

porter les

requêtes en cassation contre les arrêts des Cours des Aides, au [même]

Conseil

des finances.

[Ainsi] ces affaires n'étant portées à

aucun tribunal réglé, l'abus le plus constaté par la notoriété publique

ne

l'est par aucune pièce juridique.

On

est parvenu à rendre illusoires les réclamations [...]. On veut même

les rendre

impossibles. C'est pour y parvenir que la clandestinité a été

introduite. Il en

est de deux genres : l'une qui cherche à dérober aux yeux de la nation,

à ceux

de VM elle-même, les opérations de l'administration ; l'autre qui

cache au

public la personne des administrateurs... [i]

[Toutes les exactions, des fermes au vingtième en

passant par la

taille] sont non seulement des actes d'autorité arbitraire, mais aussi

des

actes clandestins dans leur exécution car jamais [leurs modes

opératoires] ne

sont imprimés ni annoncés publiquement... [ii] le plus souvent on ne

sait pas,

on ne peut pas même découvrir, à qui chaque abus d'autorité doit être

imputé.

Le

subdélégué d'un intendant est un homme sans qualité, sans pouvoir

légal, qui

n'a le droit de signer aucune ordonnance : aussi toutes celles

qu'il fait

rendre sont signées par l'intendant. [C'] est aussi ce qui se passe de

l'intendant au ministre, et du ministre à Votre Majesté elle-même.

L'intendant

évite autant qu'il peut de prononcer en son nom. Dans toutes les

affaires qui

pourraient le compromettre, il prend le parti de faire rendre un arrêt

du

conseil, ou de se faire autoriser par une lettre du ministre...

Pour

les intendants des finances qui sont placés entre les intendants des

provinces

et les ministres, ce sont des puissances tout-à-fait inconnues de tous

ceux qui

sont éloignés de la capitale et du séjour de la cour.

Enfin,

le ministre lui-même n'a aucun état dans le royaume, aucune autorité

directe.

C'est cependant en lui que réside toute la puissance, parce que c'est

lui qui

certifie la signature de Votre Majesté. Il

peut tout, et ne répond de rien : car le nom respectable dont il

lui est

permis de se servir, ferme la bouche à quiconque oserait se plaindre.

Le système de

l'administration

[L']

intendant a souvent un intérêt contraire à celui de sa province. En

effet,

[...il] a sans cesse besoin des grâces de la cour ; il ne peut les

obtenir que

par un ministre à qui souvent on est sûr de plaire en lui facilitant

les moyens

de tirer tout le parti possible des impôts... l'état précaire et

incertain de

ces magistrats les oblige à de grands égards pour tous les gens de leur

province qui ont du crédit à la cour.

[Quant

aux ministres, ils] ont attiré à eux, depuis un siècle, le détail de

tant

d'affaires de tous les genres, qu'il leur est impossible de les

expédier

eux-mêmes. Il s'est donc établi un nouveau genre de puissance

intermédiaire

[...,] c'est celle des commis, personnages absolument inconnus dans

l'Etat, et

qui cependant parlant et écrivant au nom des ministres, ont comme eux

un

pouvoir absolu, un pouvoir irrésistible...

Les

ministres, toujours attentifs à saisir les moyens de mettre leur

administration

à l'abri de tout examen, ont eu l'art de rendre suspects, et les corps

réclamants

et la réclamation elle-même... Le recours au roi contre ses ministres a

été

regardé comme un attentat à son autorité... Toute requête dans laquelle

les

intérêts d'une province ou ceux de la nation entière sont stipulés, est

regardée comme une témérité punissable, quand elle est signée d'un seul

particulier ; et comme une association illicite, quand elle est signée

de

plusieurs.

[On]

s'est souvenu dans toutes les occasions que les fonctions des juges

[Cours

souveraines] étaient restreintes à leur seul territoire et à la justice

contentieuse ; et on a mis les mêmes limites au droit de

représentation. Ainsi,

tous les abus possibles peuvent être commis dans l'administration sans

que le

roi en soit jamais instruit.

[Reste

le "cri public" mais il] ne fut pas encore aussi prompt ni aussi

énergique qu'il aurait dû l'être ; parce que la politique du despotisme

est

toujours d'avoir de grands ménagements pour ceux qui peuvent se faire

entendre.

Ergo :

impasse

[L']

'intérêt du roi est toujours d'éclairer la conduite de ses ministres,

et celui

des ministres est quelquefois de n'être pas éclairés.

[L']

'intérêt du roi étant contraire à celui des ministres, le peuple a le

même

intérêt que le roi ; mais tous les grands de l'Etat, tous les gens

considérés, tous ceux qui approchent du roi, ou qui sont à portée de se

faire

entendre de lui, ont les mêmes intérêts que les ministres... l'intérêt

des

ministres réuni à celui de tous les gens puissants, l'emporte presque

toujours

sur celui du roi réuni à celui du peuple... comment établir une

relation entre

le roi et la nation, qui ne soit pas interceptée par tous ceux dont un

roi est

entouré ?

Si

nous allions jusqu'à proposer d'admettre une réclamation publique

contre les

abus de l'administration, [...] tous les ennemis de la liberté

publique, et

surtout ceux qui ont le privilège de parler en votre nom, ne

diraient-ils pas

que ce sont les actions de VM elle-même qu'on veut soumettre à la

censure

publique ? On ignore toujours si les

actes d'autorité sortis du cabinet, ne sont pas pas son propre

ouvrage ;

et telle est depuis longtemps la politique des ministres, que leur

personne est

toujours à couvert, et que le nom de VM dont il est permis de se

revêtir, ou

une signature qui ressemble à la vôtre, et sur laquelle le respect ne

permet

pas d'élever aucun doute, ont mis dans la même classe les actes de

votre

volonté personnelle et ceux qui se prodiguent à votre insu ; en

sorte que

les citoyens opprimés craignent toujours de s'écarter du respect en se

plaignant de l'injustice et ne savent jamais si ce n'est pas manquer à

la

puissance suprême que de l'invoquer...

Références

a) contemporaines

- —, 1652, Observations véritables et désintéressées sur un écrit imprimé au Louvre intitulé 'les sentiments d'un fidèle sujet du roi', Paris

- —, 1652, [Machon Louis] Véritables maximes du gouvernement de la France justifiées par l'ordre des temps, depuis l'établissement de la Monarchie jusques à présent: servant de réponse au prétendu arrêt de cassation du Conseil du 18 jan 1652, Paris, ch. Vve Guillemot

- —, 1717, [Boulainvilliers], Mémoire pour la noblesse de France, contre les ducs et pairs

- —, 1752, Mémoire touchant l'origine & l'autorité du Parlement de France, appellé Judicium Francorum, In: Mémoires de Mézeray, Amsterdam, ch. Jean Fréderic Bernard, 1753, T2, à la lettre P, # Parlement de Paris, p 121 sq. : réécriture de [Machon Louis], 1652

- —, 1754, Lettres sur l'Autorité du Roi, du Conseil d'Etat et du Chancelier de France; Et la dépendance des Parlemens à leur égard, sans lieu d'impression

- —, 1756, Remontrances du Parlement de Grenoble, slnd

- —, 1759, Recueil d'Arrestés, Articles & Remontrances de différentes classes du Parlement, Au sujet de ce qui s'est passé au Parlement séant à Besançon

- —, 1763, Lettre d’un avocat du Parlement de Paris à un de ses confrères à Dijon [réponse au Mémoire contre la jurisdictio ]

- —, 1764, [Cantalauze, Michel], Dissertation sur l'origine et les fonctions essentielles du Parlement, sur la Pairie et le droit des Pairs, et sur les lois fondamentales de la monarchie française, Amsterdam

- —, 1765, Objets

des Remontrances du Parlement de Grenoble concernant les affaires de Pau

- —, 1771, Manifeste aux Normands, slnd

- —, 1771, Observations

sur l'écrit intitulé : Protestation des Princes, suivies des Protestations des Princes du

Sang Contre l'Edit de

Décembre 1770, les Lettres Patentes du 23 Janvier, l'Edit de Février

1771,

& contre tout ce qui s'en est ensuivi ou pourroit s'ensuivre

- —, 1771, Le Code des François, ou Recueil de toutes les pièces intéressantes publiées en France, relativement aux troubles des Parlements, Bruxelles, ch. Flon, [compilation pro Maupeou]

- —, 1771, [Beaumont?, Augeard ?], Lettre

sur l'état actuel du crédit

- —, 1771, [Blonde André], Le

Parlement

justifié par l'impératrice de Russie, ou Lettre

à M*** dans laquelle on répond aux différents écrits que M. le Ch. fait

distribuer dans Paris

- —,

1771 et 1772, [Augeard], Correspondance secrète