27/06/2025

| Esambe Josilonus | Les Courtenay royaux: reconnus en tant que mconnus |

©2025 | |

Nouvelle version (2025/2)

1. Offensive

2. Dfensive

3. Si falso, puniendum...

4. La chute

Conclusion. Le droit et le fait.

Rfrences

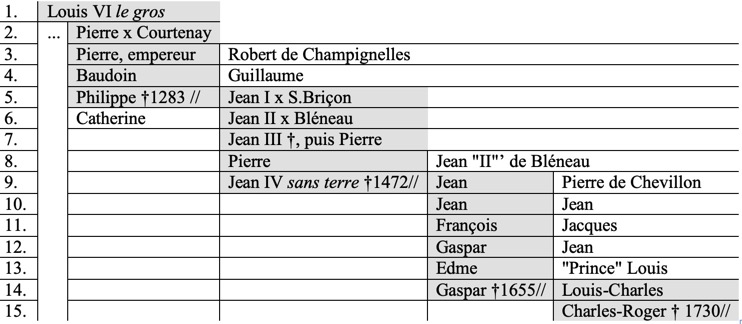

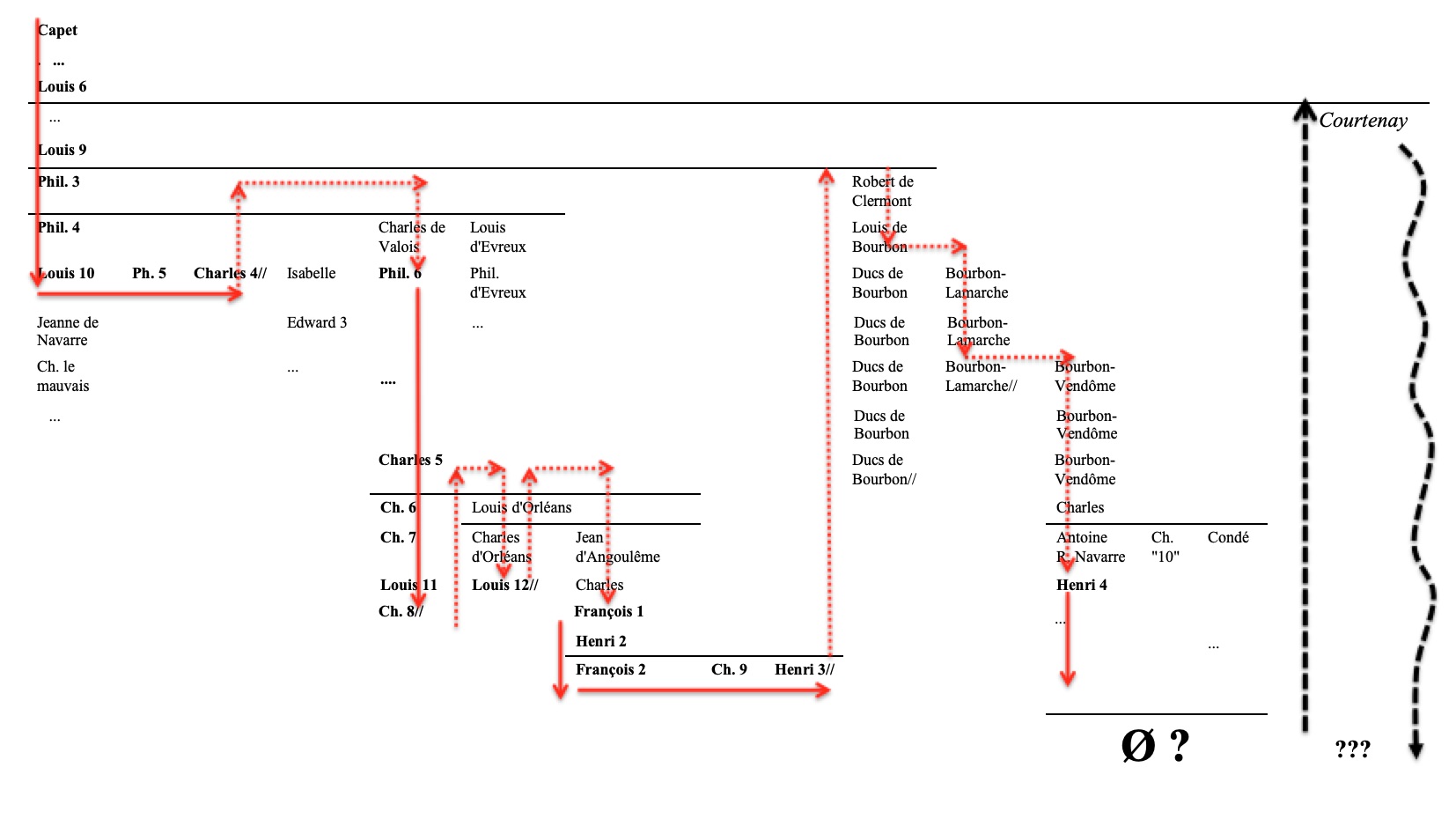

Des Courtenay du XVIe sicle affirmrent descendre directement par mles du plus jeune fils de Louis VI le gros ( 1137), et ceux du XVIIe requirent des Bourbon la reconnaissance de leur sang royal et l'octroi des prrogatives associes. Henri IV, Louis XIII, Louis XIV et Louis XV les laissrent sans rponse. La question enterre avec le dernier mle (1730), le Parlement de Paris en crivit l'pitaphe (1737).

L'affaire, rencontre par accident, m'intrigua : cette seconde Maison de Courtenay supplante la premire au milieu du XIIe sicle. Lorsque, des sicles plus tard, de lointains rejetons, astiquant leur lustre terni, excipent de leur descente de Louis VI le Gros pour prtendre au label "prince du sang", on ne nie pas leurs droits, on ne les accorde pas. Ils ne sortent pas de cette impasse.

A peu prs absents de l'Histoire, ils n'ont gure laiss de traces. Aprs les premires gnrations, ils n'impressionnent plus la pellicule. Leur historiographe priv, du Bouchet (1661), euphmise : les chroniqueurs ont oubli de mentionner leurs hauts faits. On ignore presque tout des hauts et bas de leurs ressources : des ventes ou engagements de terres sont parfois mentionns, on suppose que des mariages les enrichissent, on ne sait rien de prcis.

***

Je fus d'abord amus par cette variante de la Grenouille et du BÏuf, ces simples gentilshommes qui s'enflent et se travaillent pour galer les Princes du sang. D'o le centrage des premires versions de ce texte (2015 et 2020) sur cette ambition fantomatique dont je cherchais les circonstances. Mais des recherches ultrieures m'ont convaincu que le cas dpasse les personnes : l'volution de la monarchie importe plus que les faiblesses ou les malchances de nos sieurs. En admettant leur issuance de Louis le gros, une telle origine ne suffisait plus au moment o ses bnficiaires faisaient valoir leur conception nave du droit du sang. De mme qu'est gentilhomme celui qui vit noblement depuis des gnrations, de mme un Prince doit vivre en Prince. Cette caractristique suppose un consensus "social", des moyens et un statut.

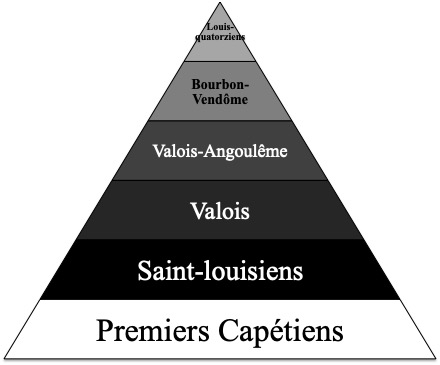

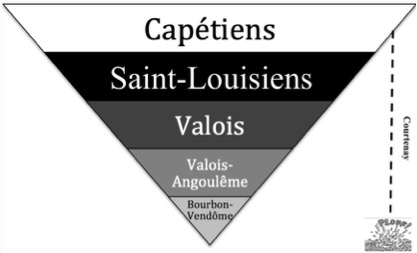

Au XIIe sicle, le premier de ces Courtenay, Pierre, frre de Louis VII, n'tait rien et n'avait rien. Au XVIIe, il aurait t combl d'honneurs, de privilges et de ressources. Mais ils n'choient pas ses descendants car, tandis que la Monarchie s'instituait, les hasards dynastiques ont magnifi les fils de S.Louis, d'abord captiens, puis Valois, Valois-Orlans, Valois-Angoulme et enfin Bourbon-Vendme. Nos Courtenay sortaient d'une ligne obsolte. La monarchie Bourbon pouvait les saluer, pas les admettre.

Telle est ma perspective en 2025. L'esprit et le plan ont chang et l'expos incorpore des lments pris dans les appendices. Ce qui concerne la premire Maison de Courtenay fait l'objet d'un article spcifique. Cette nouvelle version (2025/2) enrichit la prcdente sans modifier la perspective.

Il est, hlas, impossible d'viter le mlange des genres. Le texte commence comme un narratif et finit en dissertation. La matire en est l'excuse : elle oblige une approche chronologique qui mle le factuel et l'analytique, l'historique et le juridique, malgr le renvoi en appendice des dveloppements dtaills.

***

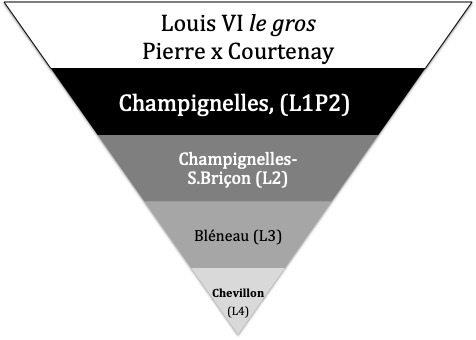

Le Prologue prsente les premires gnrations, issues de Louis le gros, celles qui marquent. La branche ane s'teint ; la branche pune s'endort ; les autres ne comptent pas.

Comment expliquer que des cadets de cadets se rveillent au XVIe ? que leurs fils formalisent leurs prtentions au sang royal sous Henri IV et le coincent dans un dilemme ? (Chp. 1).

Avec l'accident de 1610, la sollicitation tourne au contentieux, le contentieux l'action politique et, Cond dfait, nos sieurs perdent leurs anctres (Chp. 2).

Nanmoins ils rebondissent. Le roi ne dcidant rien, ni pour eux ni contre eux, ils exploitent l'ambigut et en sortent une princerie sans consquence qui se termine lorsque, en 1730, meurt le dernier mle (Chp. 3).

La pice est finie. La fille restante essayant de jouer les prolongations, le Parlement baisse le rideau (Chp. 4).

La conclusion tire les leons. Le sang est une notion complexe comme d'ailleurs la biologie le montre : il a besoin du cÏur, des poumons, de l'estomac etc. L'lment appartient un systme. Aussi, le sang de nos Courtenay suffit leur donner une couleur de royalit, il n'en fait pas des royaux.

¦ Pour

rendre le texte plus lisible, je m'interdis les notes. On se reportera aux Appendices 1, 2 et 4 dans lesquels on trouvera des prcisions ainsi que les rfrences bibliographiques particulires.

Prologue. Premires gnrations.

Rservons l'histoire de la premire Maison les interrogations sur la "disparition" de Renaud de Courtenay au dbut des annes 1150. Il laisse deux filles que le roi prend en garde. Louis VII case la cadette en la mariant Avelon, sire de Suilly (en Donziais), et donne l'ane son petit frre, Pierre. Par Isabeau (Elisabeth), l'hritire, il devient Courtenay. Elle est une lointaine cousine par sa grand-mre paternelle, Ermengarde de Nevers, issue de Hadwige (Alix, Avoye), fille du roi Robert, lui-mme fils de Hugues Capet.

Le roi Louis VI le gros a eu pour fils : Philippe qui meurt peine couronn, Louis qui le remplacera, Henri futur archevque de Reims, Robert futur comte de Dreux, Philippe futur archidiacre de Paris, et le dernier, notre Pierre, qui nat vers 1125.

A moins de trente ans, il pouse donc Courtenay, Montargis, Chteau-Renard, Champignelles, Tanlay, Charny, Chante-Coq et plusieurs autres terres, une collection de droits localiss dans les dpartements actuels du Loiret et de l'Yonne, entre la Bourgogne et le petit cÏur captien, la jointure des deux grandes "autoroutes" du temps que sont la Seine et la Loire. Il restera la marge de l'action royale. On sait seulement qu'il accompagne Louis VII sa malheureuse croisade (1147), qu'il est l'un des trois barons lacs envoys pour traiter d'une paix avec Henri II d'Angleterre en 1178, qu'il repart outremer (Acre) en 1179 avec Henri le libral Comte de Champagne, et qu'il ne vivait plus en 1183.

Il n'eut point de terre comme apanage et ce qu'on lui donna ne fut dcor d'aucun titre. C'est la gnration suivante, avec l'mergence royale philippaugustienne, que leur origine profitera aux fils ans de Pierre : Pierre et Robert.

La dame de Courtenay, Elisabeth/Isabeau, survit vingt ans son mari, jusqu'en 1205. Elle a produit un grand nombre d'enfants : cinq garons et six filles atteignent l'ge actif, capital humain exceptionnel en ces temps de surmortalit infantile et maternelle. Les fils hritent de leur mre, le pre ne possdant rien. Selon l'usage, l'an, Pierre, second du nom, reoit la plus grande part, dont Courtenay et Chteau-Renard ; Robert devient sire de Champignelles, Guillaume et Jean hritent de seigneuries mineures, respectivement Tanlay et Yerre. Quant aux filles, elles sont toutes maries noblement. Exploit rare, tout le monde est cas, jusqu' la moindre cadette, sans user du joker religieux :

- Pierre de Courtenay, ii du nom, empereur latin

- Robert de Champignelles, bouteiller du roi

- Guillaume, sire de Tanlay

- Jean, sire de Yerre

- Alix × Aymar, Comte d'Angoulme

- Eustachie × Comte de Sancerre

- Clmence × Vicomte de Thiern

- Constance × Guillaume, sire de la Fert Arnaud

Avant d'examiner la vie des deux ans, disons un mot des autres. Si les plus jeunes fils de Pierre et Isabeau (Guillaume et Jean) n'ont rien de remarquable, les filles (Alix, Constance, Eustachie, Clmence) constituent un prcieux capital relationnel qui n'est pas gaspill mais investi, d'abord aux alentours puis, aprs annulation ou dcs de leur mari, au del de la petite "France" royale. Leurs premiers mariages se font avec des sires voisins de Courtenay et leurs remariages nettement au-dessus et plus loin, sans doute la faveur de la fortune de leurs frres ans. Eustachie pouse d'abord un petit sire de Pacy-sur-Armanon, puis Guillaume, Comte de Sancerre ; Clmence, Guy VI vicomte de Thiern (Thiers) ; Constance, un sire de Chateaufort puis Guillaume, sire de la Fert Arnaud.

Alix ( 1218) mrite une mention spciale. D'abord unie un sire de Joigny, elle pouse en second Aymar Taillefer, puissant Comte d'Angoulme. Ils engendrent cette fameuse Isabelle (1188-1246) que Jean sans terre, pour prvenir l'union des comts d'Angoulme et de la Marche, arrachera en 1200 son fianc, Hugues de Lusignan, prcipitant les deux comtes dans l'alliance franaise. Cette erreur politique est aussi matrimoniale. Les mfaits et dbordements d'Isabelle lui vaudront d'tre appele Jezabel en Angleterre. La reine ultrieurement remarie (1220) son premier fianc, Lusignan, Comte de La Marche, leurs comts joueront un grand rle dans les guerres "franco-anglaises".

Branche ane

Pierre, ii du nom, prend un beau dpart. Il reoit l'essentiel du patrimoine maternel. Il dveloppe Montargis (fortifications et franchises) dont, en 1184, il cde les droits au roi (Philippe Auguste) en contrepartie d'une bonne hritire : une jeune Agns, mise en rserve la Cour aprs qu'elle et reu de son pre Guy le comt de Nevers et, de son oncle Renaud, ceux d'Auxerre et de Tonnerre (Du Chesne, 1619). Cette union reste presque strile : Mathilde, seule et unique fille, qui, la mort d'Agns (1192), reoit les trois comts dont Pierre exerce la garde noble.

Dans les terres qu'il gouverne au nom de la petite Mathilde, Pierre agit comme les autres comtes. A l'extrieur, il bataille avec ses puissants voisins (Champagne et Bourgogne). A l'intrieur, il abuse des abbayes (qui se dfendent bien), s'oppose aux vques dominateurs et endosse les vieilles querelles. C'est ainsi qu'il perd la petite Mathilde, prcocement fiance au comte de Namur, frre de la deuxime femme de son pre, grce quoi le Roi et lui cherchaient joindre possessions flamandes et bourguignonnes.

Mathilde, fut (littralement) conquise par Herv de Donzy qui, par le dcs de ses frres, avait rassembl les terres de sa Maison, proximit de la Loire. De longtemps, les barons de Donzy et les comtes de Nevers se disputaient la terre de Gien. Au cours d'une bataille, Herv vainc Pierre et le capture (1199). Le roi Philippe Auguste pacifie les adversaires et, en rcompense, se fait donner par Herv la terre de Gien, objet de la dispute. Ce n'est pas cher puisque, en change de la libration de Pierre, Herv reoit la petite Mathilde avec le comt de Nevers (Auxerre et Tonnerre restant au pre titre viager). En 1199 la fille a onze ans. Comme sa mre, elle ne produira pas d'hritier : une unique fille (1205-1225), nomme Agns (Anne) qui, ironiquement, sera la tige maternelle des Bourbon royaux. En effet, le roi interdit Herv de la marier au petit Henry, fils an de Jean roi d'Angleterre (futur Henry III), et l'accorde l'an de son fils an, Philippe, roi de France en puissance, qui meurt 9 ans sans qu'on active la clause de substitution qui la passait au suivant, Louis, futur IX et saint, alors g de quelques mois. Aprs qu'Agns et ainsi frl deux couronnes et trois maris royaux, le roi l'unit l'un de ses grands faux, Gui de Chatillon. Leur unique fille, Yolande, sera marie au riche et puissant Archambauld IX, sire de Bourbon ; leurs filles pouseront en mme temps (1248) deux fils de Hugues IV duc de Bourgogne : la premire, Eudes, l'an ; la seconde (Agns), le pun (Jean). Ces derniers engendreront un seul enfant, derechef une fille, Batrice, hritire de Bourbon, attribue (1272) Robert de Clermont, fils cadet de S.Louis. Telle est l'origine des Bourbon-Clermont dont l'un, bien des gnrations plus tard, deviendra Henri IV auquel les Courtenay demanderont de les reconnatre !

Revenons Pierre II du nom. S'il avait eu d'Agns de Nevers un fils au lieu d'une fille, les comts bourguignons seraient rests rassembls et, pour peu que la biologie et la guerre favorisent les gnrations suivantes, une ligne de grands Courtenay aurait pu se consolider, toute royale.

La premire pouse de Pierre dcde, Philippe Auguste, toujours soucieux de dtacher les Flandres de l'Angleterre, l'a recharg en hritire en la personne de Yolande du Hainaut, fille de Baudouin, comte de Flandre et du Hainaut, et sÏur de la dfunte reine, Isabelle de Hainaut. Tout en restant actif Auxerre, directement et par procuration, Pierre entame une deuxime vie. Avec Yolande, il retrouve la prolificit paternelle : leur mariage engendre dix enfants vivants. Outre les garons que dvorera Constantinople, six filles dont trois contribueront la brve diplomatie impriale de Yolande. Parmi les autres, l'une se fera nonne ; une autre, Isabelle, pousera Gautier, seigneur de Bar, puis Eude seigneur de Montaigu ; une autre, Marguerite, Raoul d'Issoudun puis Henri comte de Vianden Ñ cette comtesse de Vianden ne sera pas la moins active.

Yolande donne Pierre non seulement des hritiers mais un hritage car, en 1212, la mort de son frre Philippe lui apporte le comt (marquisat d'empire) de Namur. Son frre an, Baudoin, devient comte de Flandre et du Hainaut puis, en 1204, premier empereur latin de Constantinople.

Empereurs latins

On sait que, la suite des ambitions des Normands de Sicile, des expditions outremer, et des antagonismes qu'excitent les trahisons rciproques, la quatrime croisade se laisse dvier par les Vnitiens, intermdiaires obligs entre l'Orient et l'Occident. Le dtour par Constantinople pour rendre leur couronne Alexis et Isaac Ange qui, une fois rtablis, paieraient la dette des Francs Venise, aboutit l'invasion de la ville, incendie, massacres et pillage hont. Les Francs lisent pour "empereur" le frre de Yolande, Beaudoin, inoffensif comte de Flandre et du Hainaut. Venise est seigneur de un quart et demi de l'empire, l'empereur de un quart et les barons (Montferrat en premier) du reste. Mais le quart de l'empereur est largement en Asie que les Grecs de Nice dfendent bien, sa suzerainet sur les barons est toute thorique et Venise fait ce qu'elle veut.

Coup de l'arrire-pays agraire dont le drainage conditionnait la puissance et mme la survie d'une ville gante, l'empereur doit se dfendre contre les Grecs (Nice, Epire), les Bulgares, les "Turcs", sans oublier les "Tartares" pisodiques et les aventuriers de tous poils. Sans ressources, attaque de toutes parts, du dedans comme du dehors, dchire de rivalits, Constantinople, pendant un demi-sicle, deviendra un trou noir, engloutissant l'argent et les hommes, annihilant l'nergie et la sagesse des meilleurs.

En un an, l'empereur Baudoin ne parvient qu' exciter encore plus les Grecs contre les Francs et se faire btement battre par les Bulgares Andrinople (1205). Il meurt en captivit. Son frre Henri le remplace (1206), rtablit la situation militaire, noue des alliances et se concilie une partie de l'aristocratie grecque. Quand il dcde sans descendance (1216), les barons choisissent sa sÏur, Yolande, et son mari, Pierre de Courtenay, en qui ils voient un proche parent du roi de France et un grand personnage (Auxerre etc.). Pierre cde la sduction d'une couronne impriale. Si ce titre lui assure une (petite) place dans les livres d'Histoire, il le tue avant d'atteindre Constantinople ! Ayant mis ses terres en gage pour lever des fonds, Pierre part avec de nombreux vassaux et hommes d'armes. Pour payer leur passage aux Vnitiens, ils assigent pour eux Duras (Durazzo, aujourd'hui Durrs) sur la cte albanaise. Ils chouent. Lchs par leurs transporteurs, ils tentent de passer par les montagnes o ils sont assaillis et vaincus par les Grecs d'Epire : Pierre et beaucoup d'autres disparaissent. Fin de l'empereur !

Reste l'emprire, Yolande. Venue par mer, elle accouche Constantinople d'un Baudouin, le premier et seul franc jamais n dans la pourpre. De concert avec les barons, elle gouverne Constantinople et poursuit la sage stratgie d'Henri en mariant judicieusement ses filles. Mais Yolande meurt trop vite (1219).

Les barons, fidles au droit hrditaire, envoient une dputation au fils an de Pierre et Yolande, Philippe, comte/marquis de Namur. Ce dernier, tent ou non, trop occup se dfendre contre ses voisins, renvoie les barons son frre cadet, Robert, que, avec l'assentiment du roi Louis VIII, ils conduisent Constantinople pour le couronner. Ce Robert, de 1220 1228, ne montre que la faiblesse de son esprit et la bassesse de son courage. Il finit par s'enfuir et meurt.

Le dernier fils de Pierre, le porphyrognte Baudoin (1217-1273), tant encore trop jeune, Jean de Brienne, "roi de Jrusalem", est lu empereur ad intrim et, coup double puisqu'il a dj mari sa fille Isabelle Frdric II, l'empereur germanique, fiance l'empereur latin la cadette, Marie, alors ge de 4 ans (le mariage aura lieu en 1234). Brienne dort pendant deux ans, puis fait mal et, comme les autres, appelle le pape et les rois son secours en expdiant en Europe le jeune Baudoin qui, pendant son sjour (1237-39), se met en possession de Courtenay et revendique le comt de Namur usurp par sa sÏur Marguerite de Vianden. Il la chasse au terme d'une guerre sanglante. Voulant en tirer hommes et argent pour se soutenir Constantinople, il gage le comt au Roi de France (1238).

Brienne dcd en 1237, Baudoin est couronn empereur son retour Constantinople. Sa situation est si prcaire que seul le refus de Louis IX l'empche de cder Courtenay, terre de consquence dont sa famille portoit le nom. En 1243-46, il repart en Europe. Ensuite, Namur perdu, il envoie son pouse Marie le reprendre avec l'aide du roi de France (1253). Le comte de Luxembourg, en 1256, appel par le peuple rvolt, chasse Marie. Baudoin reconnat son chec et vend ses droits sur Namur (1263).

Malgr tous ces efforts, les Francs, coincs dans Constantinople, manquent tellement d'argent que l'empereur, aprs avoir dvor ses terres, fondu le plomb des toits pour frapper de la monnaie, vendu la couronne d'pines du Christ et autres reliques, met au clou son fils Philippe chez des prteurs vnitiens o il restera plusieurs annes. A la fin, surdtermine par la guerre des Vnitiens et des Gnois qui s'allient avec l'un ou l'autre des empires grecs ennemis des latins, par les autres rivalits europennes (France-Angleterre-Empire germanique) et par les alliances antagoniques rgionales, la situation devient absolument sans issue : l'Empire, toujours insoutenable, en raison de son vice organique et des erreurs commises, est repris en 1261 par les "Grecs" (Michel Palologue).

Baudoin de Courtenay fuit jusqu' Naples auprs du roi Charles d'Anjou, fils de Philippe Auguste. Ils s'allient pour reprendre Constantinople et cimentent leur accord en mariant leurs enfants : Philippe, tout juste dgag des Vnitiens, pouse Batrice, issue du premier mariage de Charles d'Anjou. Les "empereurs", Baudoin et Marie, continuent courir l'Europe pour lever des fonds et chercher des soutiens. La reconqute subit chec sur chec... Enfin, en 1282, Charles d'Anjou a nou des alliances, reconstruit une immense flotte, rassembl des soldats. Le succs ne fait plus aucun doute... lorsque les Siciliens se rvoltent (Pierre d'Aragon).

Baudoin meurt (1273). Hommes et argent fuient son fils Philippe (1243-1283) : la raliste Venise, constatant son impuissance, l'abandonne pour s'allier aux Grecs. Le pape ne lance pas d'appel la croisade (aurait-ce servi quelque chose ?) car les Grecs engagent, fort propos, des ngociations religieuses qui font esprer la fin du schisme. Philippe choue mme faire un fils ! Il n'a qu'une fille.

Cette emprire Catherine devient en 1301 la seconde pouse de Charles, comte de Valois, la fois frre du roi rgnant, Philippe le bel, et pre du futur Valois royal (Philippe VI). Encore une seule fille, Catherine II du nom ! Encore un perdant magnifique ! Ce Charles visa toutes les couronnes et n'en obtint aucune.

Lorsque Catherine dcde (1307), ses funrailles sont grandioses. Mais les honneurs rendus sa dpouille s'adressent son mari et son titre d'emprire, non son ascendance royale. Reste sa fille dont Charles, remari une troisime fois (1308), las du fantme d'empire, se dbarrasse en la mettant en position d'y prtendre par elle-mme. Pour cela, il dnoue le mariage antrieurement conclu avec le petit duc de Bourgogne, moyennant l'abandon de ce qui reste de l'hritage de Catherine, dont la terre de Courtenay : baille en apanage ou en cadeau diffrents princes qui la donnent ou la vendent leur tour, Chabannes s'en emparera vers 1450 (dpouilles de Jacques CÏur). Par lui, elle arrivera aux Boulainvilliers au profit desquels, en 1563, Charles IX rigera la seigneurie de Courtenay en comt.

Pour sa part, la trs jeune emprire pouse gaillardement en 1313 Philippe d'Anjou, hritier des Anjou-Sicile : Prince de Tarente, largement possessionn en Grce propre, il semblait un bon tremplin pour sauter sur Constantinople. Espoir vain ! Tout ce qu'aura Catherine, c'est la strile rgence de l'Achae pour le compte de son fils an Robert. Son insuccs la ramnent Naples o, aprs le meurtre opportun du premier mari de la reine (Andr de Hongrie), elle lui marie son autre fils, Louis de Tarente ( 1362), qui doit affronter l'invasion des Anjou hongrois.

Les descendants se pareront d'un titre imprial de plus en plus irrel, tout en s'agitant dans leurs possessions en Grce propre (More) qu'ils finiront par perdre.

***

Cette histoire appelle deux remarques.

1) Quoique vain en pratique, le titre d'empereur latin fait du Courtenay l'hritier des Csars romains (en concurrence avec l'empereur germanique), un Souverain, aux cts, voire au-dessus, des rois d'Europe. Sa dpossession ne change pas sa nature ni ses droits. Mme les filles ultimes appartiennent cet univers, dans lequel elles se marient et intriguent. Lors des tournes europennes d'un Baudoin aux abois, il est splendidement reu par Louis IX, par le pape, le roi d'Angleterre, le roi d'Espagne qui lui accordent ou promettent des secours et le traitent selon son rang minent. Ils sont en dette l'gard de ce dfenseur de la chrtient romaine. A la sance d'ouverture du concile Ïcumnique de Lyon (1245), il sige la droite du pape : avec le comte de Toulouse et les reprsentants des rois de France et d'Angleterre, il tente d'empcher la condamnation et la dposition de Frdric II. La reconqute des Grecs (1261) et sa fuite ne changent pas son statut. C'est en empereur que le roi de Sicile l'accueille, scellant leur alliance par le mariage de leurs enfants.

2) Cet clat imprial rejette dans l'ombre les branches cadettes. Que Pierre II du nom soit le petit-fils de Louis le gros facilite son dcollage (Philippe Auguste), mais c'est par la Flandre et le Hainaut (Baudouin) qu'il devient empereur. Son ascendance royale n'est que la moindre de ses grandeurs. La dignit impriale, obtenue via Yolande, se transmet ds lors verticalement de pre en fils. En quelque sorte, la ligne ane se spare des autres. Le ms du Lignage de Coucy de Dreux, de Bourbon et de Courtenay, crit en 1303 d'aprs la Chronique de Baudoin d'Avesnes, ne connat de Courtenay que Pierre, mentionnant seulement que son fils Baudoin a perdu l'empire, que le fils de celui-ci a laiss une fille qui a pous le frre du roi. Point final. Pas d'autre lignage qu'imprial. Dans la semi-officielle Gnalogie de la Maison de France (1re moiti du XVIIe), les frres Sainte-Marthe, historiographes du roy, feront concider la fin des branches cadettes avec celle de la branche impriale : il n'y a plus rien aprs.

En effet, si Robert de Champignelles, le frre pun de Pierre, ne fut pas un mince personnage, il n'appartient pas l'univers des souverains et sa ligne se confondra avec la gentilhommerie, ne gardant de son origine qu'un toponyme transform en patronyme et le vague souvenir d'avoir t quelque chose.

Branche de Champignelles

Robert participe activement aux guerres contre Jean sans terre (1204-1206) qui aboutissent la rcupration de la Normandie et la conqute temporaire de l'Anjou et du Poitou. En rcompense, Philippe Auguste, son cousin germain, l'enfieffe des seigneuries de Conches et Nonancourt (en dfinissant minutieusement ses devoirs), qui s'ajoutent ses possessions propres (Champignelles etc.). Nanmoins, s'il soutient le roi, ce n'est pas sans ambigut. Philippe II affirme l'autorit royale, extensivement (domaine) et intensivement ("administration"). Son long rgne opre la transition du petit roi fodal au "proto-monarque". Les Grands du Royaume n'apprcient pas et, avant leurs grandes rvoltes de la minorit de Louis IX, exploitent les terrains encore ouverts : le roi restant l'cart des expditions languedocienne et anglaise, Robert, comme bien d'autres, avec ses chevaliers et leurs hommes, se joint la "croisade" des barons contre les Albigeois (sige de Lavaur, 1211) et, plus tard, la tentative du prince Louis de l'autre ct du Canal.

C'est surtout dans le conflit entre rois de France et d'Angleterre que, comme ses pairs, il joue une partie complique. En effet, sur le continent, les droits de ces rois, aussi enchevtrs qu'indfinis, s'affirment ou s'infirment au gr des combats ; dans cette vaste zone de dispute et ses alentours mouvants, la flexibilit s'imposait. A l'instar de la plupart des puissants, la fidlit de Robert est floue.

La bataille de Bouvines (1214) claire, la fois, les faits et les rumeurs. La vassalit est une relation plus opportuniste que le proclame son idaltype et, Bouvines, les "tratres" ne manquaient pas. Pierre, le futur empereur, avait un pied de chaque ct, l'un Nevers avec le Roi, le second avec l'Empereur en tant que comte de Namur par sa femme Yolande. Robert a flott (ou en est souponn) puisqu'on le trouve, aprs la bataille, inclus dans la liste des punis. Comme bien d'autres, il doit donner des rpondants pour cautionner qu'il servirait fidlement le seigneur roi, au mpris de tous biens terrestres : une trentaine de Grands s'engagent payer au total quelque 6000 marcs au cas o Robert ne tiendrait pas sa promesse. Si la victoire fut difficile obtenir Bouvines, sa liquidation le fut encore plus car elle devait apurer maints calculs lgitimes, dicts par des soucis offensifs ou dfensifs. Chacun savait que les intrts comptaient plus que les suzerainets, et chacun balana entre l'Empereur Othon, le roi Jean, le comte de Flandres et le roi Philippe. Ils avaient raison avant, ils ont tort aprs, du fait de cette bataille fortuite, gagne grce au recul de Jean sans terre la Roche aux Moines, 600 kms de l.

Il y en avait tant, et si puissants, que Philippe, mme aprs sa victoire et l'emprisonnement de Ferrand Paris, dut les mnager. Le chapelain du roi, Guillaume le Breton crit : ... quoiqu'il et pu les condamner comme coupables de lse-majest, le roi ne leur infligea aucune punition, si ce n'est qu'il exigea d'eux le serment d'observer au moins l'avenir fidlit envers lui (Le Breton, aprs la liste des prisonniers de Bouvines). Dans le nouveau rapport de forces, ce serment insincre, permet Philippe de reprendre la main.

Cela explique-t-il que Robert prfre l'hritier prsomptif, Louis le lion (futur VIII) dont Philippe se sert et se dfie la fois ? Les barons anglais rvolts l'lisent Roi la place de Jean sans terre et Robert participe sa conqute de l'Angleterre (1216-1217). Il commande la dernire flotte de secours, dfaite la bataille des cinq les. Nanmoins, les envahisseurs, s'ils perdent l'Angleterre, gagnent en rputation et Philippe craint que le dsir de rgner ne pousse son fils Louis entreprendre quelque chose contre lui, avec le concours de ceux qui l'ont accompagn et qui regrettent de n'avoir pas t soutenus. Le roi exige donc encore de Robert un serment de fidlit de le servir contre tous et sans exception (nov. 1217). Et, en 1222, Robert doit se porter garant que sa nice Mahaut, veuve et trois fois comtesse (Nevers, Auxerre, Tonnerre), obira Philippe et ne se remariera pas sans sa permission et contre sa volont.

Louis, enfin roi (1223), le garde ses cts et le promeut bouteiller, l'un des grands offices de la Couronne, rmunrateur et prestigieux. Robert l'accompagne son expdition languedocienne (1226) o le sige d'Avignon se termine par le dpart du Comte de Champagne et la mort du roi. Toujours bouteiller sous son successeur Louis IX, Robert faisait-il partie des Grands auxquels la "rgence" de la reine-mre, Blanche de Castille, donne une chance de reprendre le terrain perdu ? Peut-on croire le contest Varillas (1687, Minorit de S. Louis, p.39) qui l'inclut dans la ligue de 1227 ? Le dernier Prince du Sang qu'attira le Comte de Boulogne, ce fut Robert de Courtenai. Il l'y trouva dispos par le dpit de ce que la branche de Dreux avoit t prefre la sienne, par le mariage de l'hritiere de Bretagne: & l'on acheva de le gagner par les sommes de deniers Roiaux, dont on lui permit de se saisir. Une chose est sre : Robert appartient, avec les Comtes de Boulogne, de Dreux, de Macon et le Duc de Bourgogne, la coalition de barons qui, selon l'expression de Tillemont (Vie de saint Louis), dclarent la guerre au comte de Champagne pour la faire au roy, attaquent et dvastent plusieurs reprises son comt, car l'ambigu Thibaut, en trahissant ses allis, a sauv le gouvernement de la "rgente".

Indice de son implication dans les troubles, la dernire action de Robert consiste se joindre la dsastreuse croisade des barons que dirige ce mme Thibaut de Champagne, dsormais roi de Navarre, qui, ayant fait vÏu de croisade en 1238, a d s'excuter en 1239 aprs l'chec de sa dernire entreprise contre Louis IX. Robert y trouve la mort, avec beaucoup d'autres.

Postrit de Robert

Vers 1198, il a pous Mahaut, Dame de Mehun, en Berry. Ils ont huit enfants vivants, dont deux filles. L'ane pouse le Comte de Sancerre ; la seconde, d'abord un Montfaucon, puis le Comte de Bourgogne et de Chalon. Parmi les garons, le quatrime et le cinquime seront clercs : l'un, vque d'Orlans (1258), survit la dernire croisade de S.Louis ; l'autre, lu archevque de Reims (1264), contest mais confirm par le pape Clment IV (1266), meurt la mme croisade (1270). Outre les avantages matriels et crmoniels attachs au sige de Reims, son titulaire sacre les Rois. Le neveu du prcdent, archevque de 1300 1323, aura le rare privilge de voir dfiler tous les fils de Philippe le Bel (Louis X le Hutin, Philippe V le Long et Charles IV le Bel).

Quant aux quatre garons restant, l'an hrite de Conches, le pun de Champignelles, le suivant part la conqute du royaume de Naples avec Charles d'Anjou, et, la fin, leur dcs sans postrit assure Champignelles et les terres associes au petit dernier, Guillaume, qui n'avait rien et tait, comme les quatrime et cinquime fils, destin l'glise. C'est par ce cadet que se poursuivra la ligne. Guillaume ( autour de1280), sera de la dernire croisade de S.Louis et participera celle (avorte) de son successeur (1276).

Son premier fils renonce son privilge d'anesse pour entrer dans l'Eglise. C'est lui qui, trente ans aprs son oncle, sera archevque de Reims (1300-1324).

Le second fils, Jean, hrite de Champignelles et son mariage y ajoute Saint-Brion (Saint-Brisson-sur-Loire,

prs de Gien). Il participe aux guerres de Philippe le

bel et, par son frre, devient gouverneur du temporel de Reims. Les filles sont maries trs honorablement.

A la gnration suivante, le successeur augmente son hritage de Blneau qui vient de son pouse. Ses trois frres sont chanoines de Reims dont l'un d'eux deviendra archevque mais dcdera la mme anne (1352).

La branche ane est teinte, et les Champignelles s'obscurcissent. Dj, quand les Captiens directs disparaissent, on ne se soucie pas d'eux. La liste des vingt (princes) en ge de se faire craindre dont, en 1328, Philippe de Valois devait obtenir le ralliement pour se faire roi, cite 5¡. Les Branches de Dreux & de Courtenay, dont il n'y avoit que les Ducs de Bretagne (issus des Dreux) qui tinssent rang de Princes. Voil leur pitaphe. Et, nous le verrons, malgr leurs efforts, ils ne ressusciteront pas car ils n'appartiennent plus la ligne qui porte la couronne.

1. Offensive

Gibbon

crit

un peu trop malicieusement (il sera abondamment cit) : Aprs

la mort de Robert, grand-bouteiller de France, ils descendirent du rang de princes celui de barons ; les gnrations suivantes se confondirent avec les simples gentilshommes, et dans les seigneurs campagnards de Tanlai et de Champignelles on ne reconnaissait plus les descendants de Hugues Capet. Les plus aventureux embrassrent sans dshonneur la profession de soldat ; les autres, moins riches et moins actifs, descendirent, comme leurs cousins de la branche de Dreux, dans lÕhumble classe des paysans. Durant une priode obscure de quatre cents ans, leur origine royale devint chaque jour plus douteuse, et leur gnalogie, au lieu dÕtre enregistre dans les annales du royaume, ne peut tre vrifie que par les recherches pnibles des gnalogistes (1788, la fin du Chap. LXI de Dclin

et chute, Digression sur la famille de Courtenay).

De lÕhumble classe des paysans, on ne s'adresse pas au roi pour tre reconnu (1603) ! Si les Courtenay tombent dans la gentilhommerie et si leur origine s'obscurcit, quelque chose les pousse essayer de remonter. Il est remarquable que ces seigneurs campagnards conservent le nom de Courtenay dans leurs chartes et leurs contrats. A l'instar des Courtney anglais rsiduels, dplorant la chute de leur maison, les Courtenay franais auraient pu adopter la "devise plaintive" (plaintive

motto) : Ubi

lapsus ?

Quid feci ? O

me suis-je tromp ? qu'ai-je fait (de mal) ?

En effet, les sires de Champignelles, descendants directs de Robert, ne disparaissent pas. Il

leur

arrive encore de faire des mariages intressants et, bons barons, lorsqu'on les semond, ils rejoignent l'ost royal avec quelques chevaliers et cuyers. On en voit Mons-en-Pvle (1304), Poitiers

(1356), Sainte Svre (1371), Rosebecque, (1382) etc.

Le

dernier

d'entre eux, Jean IV de Champignelles ( 1472), se distingue aux batailles de reconqute de Charles VII (Pontoise,

1441 ;

Normandie, 1449)

au

point de figurer dans l'Armorial de Bouvier (hraut et roi d'armes de Charles VII), avec, outre son cu (f¡24, V¡), son effigie en baron

de Courtenay, monseigneur de S.Brion (f¡38,

R¡). Pour financer ses entreprises militaires, il vend ses terres, l'une aprs l'autre, mme Champignelles ( Jacques CÏur). Il a pous une fille de l'Amiral de France (Jacques, Sr de Dampierre), puis en 1444 Marguerite de Droizy, la veuve d'Etienne de Vignolles (la

Hire). Il meurt en 1472 sans postrit et sans biens (mais non sans avoir dot son btard).

Aprs

l'extinction

de la branche ane qui emporte la visibilit de la maison Courtenay (1283), aprs celles de Tanlay en 1383 et d'Yerre en 1384, aprs la perte de la terre de Champignelles, est-ce le tour de la branche de Robert ?

Non, car le pre de Jean sans terre avait un frre cadet, mari (1424) la riche Catherine, fille de Franois de L'Hpital, seigneur de Soisy-aux-Loges (Choisy), Conseiller & Chambellan du Roi. Lors du partage successoral (1415), ce frre a reu Blneau, la Fert-Loupire, Chevillon et autres terres. Le sans terre mort (1472), la branche Blneau succde celle de Champignelles. Du Tillet crit : Par le decez dudit Iehan de Courtenay, pour tout heritage les pleines armes de la maison de Courtenay vindrent son oncle (1580, p. 90).

Pleines armes car, dornavant, Blneau est la branche ane, quoique du Tillet se trompe. En ralit, la substitution s'opre en reprsentation car l'oncle du sans terre tait mort avant lui (1460). Aprs 1472, les armes

pleines passent fictivement l'oncle pour arriver son fils, cousin germain du dfunt. L'oncle s'tait employ reconstituer le patrimoine en rachetant la Fert-Loupire et en tentant de retraire Champignelles vendu par Jean IV CÏur. Les biens de ce dernier ayant t saisis, la procdure de Blneau l'oppose dsormais au Procureur du roi. La Chambre du Trsor rend un arrt favorable Blneau (11 oct. 1454) dont le Procureur appelle au Parlement : au lieu d'un jugement, nous trouvons un accord (16 aot 1455) par

lequel icelui seigneur de Bleneau eust renonc ladicte sentence par lui obtenue de nosdits conseillers du trsor et tout procs, et aussi au retraict lignaigier par lui prtendu (cit par Buchon, 1838, Chroniques et mmoires du XVme sicle).

Comme

le

problme qui nous occupe dpasse la gnalogie (cf. Annexe 2), ne discutons pas le schma qui justifie les Courtenay tardifs : Louis VI, Pierre (branche impriale), puis Champignelles, puis Blneau. Le premier fils de l'oncle Blneau poursuit cette sous-branche, le second engendre une branchette Chevillon qui survivra la prcdente et se fera prince (sans consquence).

En 1603, les descendants de Jean de Blneau supplient Henri IV de les admettre prouver la qualit royale que leur obscurit a fait oublier. Voil, nous nous sommes absents quelques sicles ! nous sommes de retour ! c'est nous ! H, cousins ! faites-nous un peu de place sous les lys ! Nous aussi, nous sommes des Captiens, des Robertides ! les tout derniers cadets de Louis le gros, maintenant que ce qui restait de Robert de Dreux a disparu avec la mort de Jean de Morainville en 1590 !

Le petit-fils de Jean de Blneau participe la "guerre folle" du ct du roi, ce qui ne l'empche pas de cultiver les Valois-Orlans dont le chef, Louis, devient roi par l'accident de Charles VIII (1498). Blneau nomme Franois son premier fils, le seul en dix gnrations de Courtenay, n (1495) un an aprs celui d'Angoulme, alors que rien ne permettait de prvoir que les circonstances donneraient la couronne celui-ci (1515). Le jeune Blneau, enfant d'honneur (apprenti

page) de Louis XII, fut

lev la Cour avec

son frre Esme (Edme). Lorsque Franois Ier part la conqute du Milanais, il lui donne de quoi faire son quipage et l'arme chevalier Marignan, sur le champ de bataille. En 1527, notre Franois pouse Marguerite de la Barre le plus riche parti de son temps. L'anne suivante le roi le fait bailli, capitaine et gouverneur dÕAuxerre, contre, dit-on, une

grande

somme de deniers. Lorsque le roi se remarie (lonore de Habsbourg, 1531), Franois est panetier

de la reine. Rest en faveur sous Henri II, il meurt trois ans avant lui, en 1556, laissant de son second mariage (1547), un fils, Gaspar, que son bas-ge, la mdiocrit de ses biens et les troubles dans le royaume empchent

de tirer parti de la position de son pre. C'est ce Gaspar qui, cinquante ans plus tard, prsidera la premire requte (1603), en tant que chef de la Maison.

Entre temps, trois choses se sont produites qui, lorsque l'occasion poussera les Courtenay revendiquer, leur fourniront tout la fois le moyen, la raison, et l'exemple.

Le moyen, la raison, l'exemple

Le moyen : la gnalogie des Courtenay tardifs a t valide (i) ; la raison : le rang suprme des Princes du sang a t fix (ii) ; l'exemple : l'avnement de Henri IV semble attester que le sang se rit des sicles (iii).

Si les lys sont connus comme fleurs sans pines, ceux des Courtenay en ont, comme le note Gibbon : leur

gnalogie, au lieu dÕtre enregistre dans les annales du royaume, ne peut tre vrifie que par les recherches pnibles des gnalogistes. Comme,

de

plus, la longueur de la priode multiplie les incertitudes, leur issuance restera toujours contestable. Au contraire, les Bourbon, au cours des sicles, sont rests grands et actifs, avec des biens considrables et des alliances prestigieuses au point que, mme si Henri III ne dclarait pas Navarre premier prince du sang, la lgitimit de sa position successorale resterait indubitable. C'est la personne de Henri qui est rcuse, pas le droit des Bourbon, comme l'attestent les Liguards eux-mmes en prenant pour roi le cardinal Charles I, un autre Bourbon, oncle de Henri (Charles "X"), ainsi que les manÏuvres du cardinal Charles II, cousin de Henri. Quoique leur habilet la Couronne remonte loin en arrire, elle est publique et notoire. Les difficults sont politico-religieuses, pas dynastiques.

Au

contraire

nos Courtenay n'ont pour eux qu'une tradition familiale. Les zigzags de leur descente psent moins que son obscurit. Leur gnalogie Ñau demeurant difficile tablirÑ est d'ordre priv. Il faut aller fouiller les Trsors des chartes des chteaux familiaux pour retrouver des actes (convocations l'ost ou tats de paiement, partages, contrats de mariage, cautions etc.) et, grce eux, reconstituer les liens et leur succession (cf. Annexe 2).

C'est

la

chance de nos sires que le quasi officiel Recueil

des Rois de du Tillet les authentifie.

Les Commissaires dsigns par Franois Ier (1539) pour inventorier et mettre jour le Trsor des chartes du royaume ayant chou, le roi (1541) confie le travail Du Tillet, greffier en chef du Parlement de Paris, alors soutenu par le chancelier Poyet. Le greffier du Parlement devient celui de la Royaut. En 1548, il est reconduit par Henri II dans sa fonction d' "antiquaire royal", pour fournir au roi les informations et les preuves dont il a besoin. En particulier, Henri II le charge de rassembler plusieurs choses mmorables pour l'intelligence de l'estat des affaires de France, savoir la gnalogie des Rois et l'Ordre du Royaume. Justifi par les Registres que l'auteur a consults dans le Trsor des Chartes, le sminal Recueil des Rois (1555) sera copi et recopi par les historiens et gnalogistes ultrieurs. Il ne s'agit pas d'une liste des rois comme il y en a eu depuis le XIIIe sicle (Lamarrigue, 1999) mais d'un catalogue de la famille royale.

Le chapitre ddi Louis le gros inclut un paragraphe sur les comtes de Dreux, un sur les Dreux de Bretagne et un sur la branche de Courtenay. L, quelques pages trs denses, voire confuses, balaient la descente de Pierre, fils de Louis le gros, et, notamment, la branche de Robert de Champignelles qui dure encore en la personne du contemporain Franois de Blneau (dj rencontr) et de ses fils, encores mineurs d'ans, les futurs solliciteurs, Gaspard de Blneau et Jean des Salles (d. 1580, p. 90). Voil leur origine certifie !

En effet, l'autorit de du Tillet est absolue jusqu' l'Histoire gnalogique de la maison de France des frres Sainte-Marthe (1619). Il

rcuse

les fables et n'admet en foy d'histoire que les chartres, tiltres & autres lieux autenticques marqus & datts... auxquels lui seul a accs.

Cependant,

nous,

nous ne saurions nous contenter de cette proclamation. Nous ne pouvons exclure ni la complaisance, ni l'erreur ou l'tourderie car, loin de "laisser les textes crire l'Histoire", du Tillet jongle avec les archives (lesquelles, au demeurant, taient dans un tat matriel lamentable). Par exemple, il arrime les Saint-Simon aux comtes de Vermandois carolingiens en modifiant un document postrieur d'un bon sicle la dpossession de Eudes l'insens (Boislisle, 1879, p. 385). A partir de l, les gnalogistes aux gages travailleront si bien que le petit Claude de Rasse fera reconnatre par le Roi, dans les lettres d'rection du duch-pairie de Saint-Simon (1635), qu'il est issu en ligne directe des comtes de Vermandois. Un exemple suivre !

Le Recueil des Rois, quoique non imprim, est largement connu : du Tillet en a solennellement offert le manuscrit Henri II, puis Charles IX en 1566, ce qui en a diffus le contenu la Cour, et des copies ont circul. Aprs sa mort (1570) le Recueil connat deux ditions subreptices en 1578 (trois, en incluant la traduction latine imprime en Allemagne), puis, par permission de Henri III, une premire dition licite en 1580. De plus, en 1579, parat la compilation de Belleforest (Les Grandes Annales et histoire gnrale de France) qui emprunte ses Courtenay du Tillet (Livre 3, Chap. XLV).

Pour la premire fois, le chemin est trac et balis, de Louis le gros aux Blneau contemporains. Les voil fleurdeliss. Juste au bon moment.

La royaut consolide par Philippe Auguste, ses premiers successeurs (Louis VIII et IX), commencent distinguer leurs fils en les levant au-dessus des grands seigneurs.

Une gnration aprs Philippe IV le bel, l'absence d'hritier mle teint les Captiens directs et une ligne collatrale accde au trne (Valois, 1328) et le conserve, non sans difficults ("guerre de cent ans"). Maintenant, les cousins comptent : seigneurs du sang, ils sont successibles et, de ce fait, participent de la Couronne.

Au XVIe, le proto-absolutisme magnifie le sang royal que la disparition de la plupart des branches issues de S. Louis rend plus rare. La grandeur des Guise excite la revendication identitaire des Princes dont le rang est la manifestation et le symbole. Les rois hsitent trancher les multiples conflits qui, l'occasion des sacres ou du Parlement, opposent un Bourbon-Montpensier qui est du sang Guise, Nevers et Nemours, simples Ducs & Pairs.

Par le fameux dit de dcembre 1576 le crmonieux Henri III, peine roi, rgle enfin l'ordre au sein des Pairs. Traditionnellement, le rang suivait l'anciennet de la pairie, mais les Princes excipent du lien insparable qui les unit au Roi, n'tant ensemble qu'un corps et un sang. L'Edit leur accorde la prsance et les hirarchise selon leur proximit la Couronne. Loyseau le formulera ainsi en 1610 : les princes du sang constituent sans doute un corps part et un ordre de dignit suprme, & surpassent de beaucoup toutes les autres dignits de France (p. 84).

Le texte de l'Edit est le suivant : Savoir faisons que pour mettre fin aux procs et diffrends ci-devant avenus entre aucuns princes de notre sang pairs de France, et autres princes aussi pairs de France, sur la prsance cause de leursd. pairies, et voulant obvier ce que telles controverses et difficults n'adviennent ci-aprs. [...] Avons dit, statu et ordonn, statuons et ordonnons que les Princes de notre Sang, Pairs de France, prcderont & tiendront Rang, selon leur degr de Consanguinit, devant les autres Princes & Seigneurs, Pairs de France, de quelque qualit qu'ils puissent estre, tant s Sacres & Couronnement des Roys que s Seances des Cours de Parlement, & autres...

La suprmit du groupe royal suscite l'envie de s'y agrger. La dernire Courtenay crira dans son Mmoire au roi de 1737 (cf. infra) : Jusques-l, la Maison de Courtenay n'a eu aucune dmarche faire, parce que jusques-l elle n'a eu aucun Rang prtendre... L'Edit d'Henry III n'eut pas plutt paru, que la Maison de Courtenay se crut en droit de participer aux honneurs et aux prrogatives attachs aux Princes du Sang...

Si Gaspar, le fils de Franois de Blneau, se trouva trop dmuni pour affirmer son droit au milieu des troubles du royaume, quand des Guisards "carolingiens" traitaient les Captiens d'usurpateurs, tandis que des Rforms contestaient la monarchie dans son principe (monarchomaques), comment, prsent, nos sires, authentifis par du Tillet, ne se sentiraient-ils pas inclus dans cette "figure collective" de la Royaut ?

Pierre, le fils cadet de Louis VI ne fut rien car, sauf l'an-successeur, les fils de roi n'avaient aucune qualit propre. Maintenant que les Princes de la couronne sont constitus et institus, que leur dignit suprieure resplendit, assortie d'immenses privilges, Pierre est aspir rtroactivement, transformant ses descendants vivants en Princes potentiels. Il suffit de mettre le bton carr dans le trou rond pour inscrire les Courtenay prsents dans l'ordre royal. Le moment viendra de le tenter quand ils croiront voir dans le couronnement de Henri IV un reditus aux Captiens directs, aprs la longue parenthse Valois.

Malgr l'incise de du Tillet (qui dure encore), la crise de succession ouverte par l'extinction des Valois, aprs la mort d'Alenon (1584) et l'assassinat de Henri III (1589), ignore videmment Gaspar, tandis que s'affrontent le jeune duc de Guise, les deux cardinaux de Bourbon, le roi de Navarre, les fils de Louis de Cond (le Cardinal de Vendme et le comte de Soissons), et que les Espagnols, trs actifs dans la lutte des factions, revendiquent la couronne pour l'infante Isabelle, petite-fille de Henri II (Mousset, 1914).

Gaspar ! De quoi aurait-il l'air dans ce chaos que les plus habiles et les plus forts chouent ordonner depuis des annes ? un cavalier dans une bataille de chars ! un parapluie dans un tremblement de terre ! une boue non gonfle dans une ruption volcanique ! Rdhibitoire. Gaspar qui ? Gaspar combien ? En tant que personnes, les Blneau sont peu connus. En tant que maison royale, ignors. En tant qu'acteurs politiques et militaires, inexistants. D'ailleurs, loin de manquer de prtendants, il n'y en a que trop !

Mais, aprs le couronnement de Henri IV et la pacification du royaume, les Blneau-Chevillon se comparent au Bourbon dsormais rgnant. A l'origine des premiers Bourbon (resp. premiers Courtenay), un Aymard du Xe sicle (resp. Athon). Ces Maisons finissent en quenouille : Batrice de Bourbon (resp. Isabeau de Courtenay). La grenouille se transforme en princesse par le baiser d'un mari royal : Robert de Clermont, fils cadet du Roi Louis IX (Pierre, fils cadet de Louis VI), pouse Batrice (Isabeau) et, par substitution, devient Bourbon (Courtenay).

Aymard... Batrice × Robert, fils de Louis IX = Bourbon royaux

Athon... Isabeau × Pierre, fils de Louis VI = Courtenay royaux

Si, en 1598, la lgitimit du successeur remonte aussi loin que le XIIIe sicle et aussi haut en amont de la gnalogie royale, pourquoi exclure le XIIe ?

En effet, tant l'Edit de Henri III que l'avnement de Henri IV illustrent la transcendance du sang royal. Le Bourbon, aussi distant soit-il du dernier roi, partage le mme sang, d'une telle excellence qu'il absorbe et dissout tous les sangs collatraux qui s'y sont mls au cours du temps. Puisque ce sang sacr est perptuel, le droit de nos sires doit tre reconnu. En un sens, ils ont raison. Loyseau dira, aprs Balde : hrite de la Couronne le dernier parent le plus proche, ft-ce au millime degr ! Les Courtenay rsiduels, sduits par cette illusion, se seraient peut-tre contents de la caresser et de s'en flatter si, en 1602, le zle d'un Commissaire dput pour la recherche de la noblesse de l'Election de Melun n'avait pas manqu

de respect [leur] naissance.

En effet, au dbut de son rgne (1598), Henri IV ayant appris que durant les troubles il s'tait fait quantit de faux Nobles qui s'exemptaient de la taille, il ordonna qu'il en serait fait recherche (Prfixe, 1662). Un Commissaire assigne donc Esme (Edme), le fils an de Gaspar, communiquer ses titres de noblesse. Edme rpond qu'il n'a rien justifier, puisque d'extraction royale. Incrdule ou obstin, le Commissaire le poursuit devant la Cour des Aides qui l'oblige satisfaire la preuve comme les autres gentilshommes. Gaspar se plaint au Chancelier qui rprimande la Cour et annule la procdure. Mais, craignant l'insolence des magistrats, nos sires cherchent s'en protger pour l'avenir en obtenant une attestation publique de leur tat royal. C'est la demande solennelle au roi de les reconnatre pour Princes de la Maison de France (15 janvier 1603). Le moment parat propice car, jusqu' 1601 (naissance du premier hritier), le roi se trouvait fragilis ; il devait maintenir lÕcart les princes du sang qui risquaient de servir de caution aux mcontents et de leur paratre des successeurs ventuels. Dans ces conditions, lÕappartenance la famille royale pouvait sembler un handicap (Jouanna, 2022).

Requtes au Roi

Libellus Supplex Regi oblatus Dominis de Courtenay, 15. Ianuarij 1603, sic signatum: Gaspardus, Jacobus, Ioannes, Renatus, Ioannes. La requte est assume, dans l'ordre, par 1) l'an de la maison ane, Gaspard (Gaspardus) de Blneau ; 2) celui de la maison cadette, Jacques (Jacobus) de Chevillon ; 3) le frre de Gaspard, Jean des Salles (le premier Ioannes) ; 4 & 5) ceux de Jacques, Ren (Renatus), abb des Eschalis, et Jean de Frauville (le second Ioannes) que la mort de Jacques en 1617 fera Chevillon.

Dernier de la liste, ce Jean est le moteur de l'entreprise : il servit le roi Henri IV dans ses guerres, depuis le commencement de son rgne jusqu' la paix de Vervins : ce fut celui de toute sa famille qui agit avec plus de vigueur durant plusieurs annes pour obtenir le rang d leur naissance (Moreri, 1718, T2, p 589). C'est lui, plus tard, qui passera en Angleterre avec son cousin Jean des Salles, croyant obtenir par Cond ce que le roi refuse.

Le texte de 1603 affirme

leur

appartenance la Maison de France, honneur

que la nature leur a donn par le droit de naissance, garanti par la Loi de ce royaume et l'ordre

perptuel de cet Etat. Ils supplient le roi d'avoir

pour agrable qu'ils lui puissent reprsenter leur naissance et l'tat de leur fortune indignement abaisse et comme touffe.

Reconnaissant que V.M. sait beaucoup mieux qu'eux-mmes ce qui est convenable la dignit de la maison de France de laquelle ils ont l'honneur d'tre, ils demandent la permission de reprsenter leur naissance mais, dans le mme temps, l'nonc est performatif puisqu'il proclame leur royalit : ils ne sollicitent pas une faveur, ils requirent de la bont droiturire de Sa Majest la rparation d'une injustice.

Ils placent le roi devant une alternative indcidable : ou bien, nous considrer comme imposteurs et nous punir, ou bien nous reconnatre. La hache ou les lys ! Tout le monde alors se souvient de Franois de La Rame, excut (1596) pour s'tre prtendu fils de Charles IX. L'exemple (quoique trs particulier) sera abondamment utilis dans l'argumentation ultrieure.

Le chancelier leur dit qu'ils ne devoient point presser le roi sur cette affaire ; que leur qualit tait assez connue, & que leurs pres s'tant contents de la situation o ils se trouvoient eux-mmes, ils ne devoient point aspirer de plus grandes prrogatives. Cette rponse ne les satisfit pas; ils rpondirent que si leurs pres n'avoient rien demand, c'est que personne ne s'toit avis de contester leur tat... (Recueil de pices sur la maison de Courtenai, imprim Paris en 1613).

Voil nos Courtenay passs l'action. Nous verrons leur ambition soutenue (stimule ?) par de grands personnages qui, par eux, donneraient une couleur captienne leur ascendance : Sully et Richelieu, appuys sur les "preuves" et pangyriques dont fait commerce l'historiographe Du Chesne, aussi accommodant qu'inpuisable. Ces patronages ne suffiront pas mais leur donneront une posture de "mconnus" dont ils sauront tirer profit.

La requte de janvier 1603, intercepte, gare ou ignore, est ritre un mois plus tard, puis nouveau en dcembre, et encore aprs, l'initiative de Jacques de Chevillon, pouss par son frre Jean. Jacques avait particip aux guerres catholiques (sige d'Issoire en 1577, sige de la Fre en 1580) et, gentilhomme de la chambre du Roi Henri III, il aurait dj essay de le convaincre. Son pre, Guillaume, ( 1592) a t le premier mler sur son tombeau dans l'glise de Chevillon les armes de France et de Courtenay, avec l'inscription ci-gt illustre seigneur de sang royal.

Le Conseil du Roi examine la requte le 6 fvrier 1604 et ne dcide rien. Nouveau mmoire, nouvelle remontrance au Roi (7 janvier 1605). Nos sires obtiennent et rassemblent les avis des jurisconsultes de toute l'Europe (1607, De Stirpe) et, sur cette base, prsentent une nouvelle requte le 22 janvier 1608. Le chancelier (Silleri) l'adresse au Procureur gnral pour avis des avocats gnraux au Parlement. Aprs le rapport du Chancelier au Roi, les Courtenay sont aviss de laisser l leur affaire. La porte leur claque au nez.

Nos sieurs, ulcrs, menacent de se retirer hors du royaume. Le Chancelier comprend qu'ils rejoindraient une Cour trangre o, protestant de leur dignit mprise et de l'injustice subie, ils recevraient le soutien de tel ou tel comptiteur externe ou interne (comme il adviendra en 1614) ; au lieu d'touffer l'affaire, l'exil l'aggraverait. Aussi le Chancelier se calme et les calme. Il promet de prsenter nouveau leurs observations au Roi : nouveau mmoire, nouvelle remontrance (14 juin 1608). Le Roi s'abrite derrire l'importance du cas pour le renvoyer un Grand Conseil solennel o opineraient les Princes, les Prsidents du Parlement et plusieurs personnes notables, Grand Conseil qui ne se runira jamais. Que ceux de Courtenay, [disent les malveillants] soient du sang royal, qu'ils soient de la maison de France tant qu'ils voudront, mais qu'ils ne soient point reconnus.

Regardons de plus prs ce De stirpe qui constitue leur artillerie lourde.

De stirpe et origine Domus Courtenay (1607)

Pour combattre les hsitations du Roi et les manigances de leurs ennemis, nos sieurs, ds le dbut, se sont attachs un des fils de du Tillet, Elie (Discours sur la gnalogie et maison de Courtenay: issue de Louys le Gros, sixiesme du nom, Roy de France, Paris 1603 ; Reprsentation du mrite de l'instance faicte par Messieurs de Courtenay pour la conservation de la dignit de leur maison, 1603).

Dans le recueil de 1607 dont l'diteur est Castrain (L'Estoile, d. 1881, T.9, p 67), un homme de lettres tout faire, nos sieurs prennent l'Europe entire tmoin en s'adressant elle dans sa langue commune, le latin. Non sans efforts ni dpenses, ils se font approuver par vingt professeurs et jurisconsultes trangers, de Bologne Heidelberg, en passant par le Danemark, qui, la plupart docteurs in utroque jure, rdigent (ou signent) une srie d'arguments bibliques et romains. Ce spicilge de plus de mille pages, imprim in-8o Paris, empile les justificatifs : De stirpe et origine domus de Courtenay quae coepita Ludouico Crasso huius nominis sexto Francorum Rege Sermocinatio - Addita sunt responsa celeberrimorum Europae Iurisconsultorum (Discours sur les racines et origines de la maison de Courtenay qui commena Louis le Gros, sixime roi des Francs - avec les rponses des plus clbres jurisconsultes d'Europe), redoubl d'un "mmo" d'Elie du Tillet pour le Grand Conseil : Reprsentation du procd tenu en l'instance faicte devant le roy par Messieurs de Courtenay pour la conservation de l'honneur de leur maison & droit de leur naissance. Ensemble les noms des docteurs & iurisconsultes qui ont est consultez sur ce subiect auec un resultat abreg des advis qu'ils en ont donn, Paris, 1608.

Le De stirpe se compose d'un discours introductif d'environ 200 pages, suivi des consultations, chacune foliote part. Les 19 premires, entre 10 et 30 pages, proviennent principalement d'Italie, sans que nous sachions quelle est l'autorit et la notorit de leurs auteurs. La vingtime compte 298 pages ! Allant dans tous les recoins de la discussion, ce vritable trait a (aurait ?) pour auteur Dionysius Gothofredus, primaris juris professor Heidelbergae. C'est Denys I Godefroy (1549-1622) : docteur en droit de l'Universit d'Orlans et converti la Rforme, il migre Genve en 1579 o il ouvre un cours de droit. Il est clbre pour son dition commente de la codification de Justinien (Corpus juris civilis). En 1600, alors que Henri IV en fait l'un des six conseillers protestants au Parlement de Paris, il prfre se laisser attirer Heidelberg par l'lecteur palatin. S'y dplaisant, il rejoint l'universit de Strasbourg, alors foyer de lumires et de vertus. En 1604, Henri IV lui propose vainement la chaire de droit romain vacante Bourges depuis la mort du grand Cujas. Il choisit de retourner Heidelberg. Ce spcialiste reconnu, ami et cousin du Prsident De Thou, jouit de l'estime du roi. Son nom a du poids.

Voyons rapidement les trois parties de ce de stirpe : l'introduction, les 19 consultations et celle de Godefroy.

* Le rdacteur (Castrain) lance un dfi (p. 111) : Si falso, puniendum; si vere, non negandum (si c'est faux qu'on nous punisse, si c'est vrai, qu'on cesse de nier). Le Roi ne peut ni l'un ni l'autre. Et, bientt, les Courtenay apprendront tirer parti de ce dilemme.

L'introduction reprend les suppliques prcdemment adresses au Roi et rcapitule les dmarches effectues. La partie dmonstrative, base sur le Recueil de du Tillet pour la gnalogie, reprend les principaux arguments en faveur des Courtenay. Le fructueux parallle avec la maison de Dreux est dvelopp en dtails, et leur changement de nom discut l'infini : Pierre et Robert, les deux fils cadets de Louis le Gros, sont tout aussi royaux que l'anctre des Bourbon, le sixime et dernier fils de St Louis, Robert de Clermont ; seulement, ce dernier, quoique devenu Bourbon par son mariage avec l'hritire de cette Maison en 1272, a maintenu sa "royalit" en gardant les fleurs de lis dans ses armes. Rsultat : aujourd'hui ses descendants rgnent, tandis que, faute de cette prcaution, la royalit des Dreux et des Courtenay s'est dissoute. Pourtant, leur changement de nom et d'armes ne devrait pas compter : lorsque quelqu'un acquiert une terre (achat, hritage, mariage, don), il la prend en surnom. D'innombrables exemples l'attestent. Le "surnom" initial finit par servir de nom aux descendants (mme si, comme nos Courtenay, la terre toponymique leur chappe). Ces surnoms ne signifient rien, seules les qualits importent (fils an de..., fils de..., frre de..., unique hritier de..., hritier de..., seigneur ou dame de...) et elles ne se perdent pas quand le nom change. Il s'ensuit que la transformation de Pierre, fils de Louis VI, en sire de Courtenay ou de Robert en comte de Dreux n'a pas affect leur essence. On peut donc les nommer rtrospectivement Pierre ou Robert de France.

Plus subtilement, la rfrence Dreux rehausse Courtenay par ricochet. Puisque les Maisons de Dreux et Courtenay ont le mme sort, la premire parle de la seconde. Or, avant que, la fin du XIVe sicle, la Couronne rachte leur comt, les Dreux ont appartenu au Conseil des Pairs, jou un grand rle, rgn sur la Bretagne, et les chroniques mentionnent leurs hauts faits (et mfaits). Les Courtenay ressemblent aux Dreux, la chance en moins !

Voyons maintenant les consultations des docteurs.

* Quoique diverses, toutes postulent l'origine royale des Courtenay, prouve par les historiens (du Tillet), l'opinion commune (fama), et les monuments (tombeaux etc.). La discussion porte sur les droits qu'elle confre. Le thme principal des auteurs est que le sang ne se perd pas. Il se conserve in perpetuum, in infinitum : travers les gnrations, le sang royal coule toujours et continuellement de l'une l'autre (Nam jus sanguinis & consanguinitatis Regiae, de quo agitur, semper & continuo fluxit ab uno in alium, avis N¡7, p 5). Que le sang vienne de loin, voire de trs loin, il n'en est pas moins royal (ut si remotus, imo remotissimus, tamen Regius est, avis N¡20, p 253). Qu'il n'ait pas t revendiqu avant ne compte pas, le silence (taciturnitas) ne disqualifie pas, parce que le sang et la nature sont perptuels (propter sanguinis perpetuitatem & naturae, avis N¡15, p. 11 sq.) : que pendant longtemps on ne pche pas dans une mer, n'empche pas de lancer son filet un jour (etc.). Quiconque possde un droit peut le rclamer.

* Le long factum de Godefroy se divise en trois parties :

I. Le sang est-il prouv? (32 pages) : oui.

II. Qu'apporte-t-il ? (50 pages) : tout.

III. Rponses aux objections (207 pages) : en vrac, il y en a vingt (dont plusieurs redondantes) qui reoivent une attention variable, la plus farfelue (la 4e) tant longuement traite :

1. ils n'ont pas port de noms ni d'insignes royaux (nomen non ferre), 2 pages

2. ils n'ont rien dit jusqu' prsent (silentium), 10 pages

3. ils s'appuient sur de faux titres (falsos titulos), 3 pages

4. exhrdation par S.Louis pour refus de la rversion des apanages, 34 pages

5. praescriptionem & non usum, 38 pages

6. comme leurs anciens, ils doivent s'en tenir une vie prive et s'abstenir de revendiquer, 14 pages

7. principis nomen, gradum & titulum jamais uss jusqu' maintenant, 13 pages

8. leurs anctres n'taient pas tenus pour princes, 14 pages

9. on ne peut leur attribuer la qualit royale car le sang royal est natif, pas datif (Fieri regis agnati non possunt: debent enim nasci, non fieri), 2 pages

10. la Couronne n'a pas besoin des Courtenay, 5 pages

11. il n'est pas opportun de reconnatre de nouveaux princes (novos enim principes agnosci, non expedire), 5 pages

12. la simple noblesse leur suffit (maneant itaque nobiles tantum, nec principis titulum illustrem affectent), 12 pages

13. paupertas, 14 pages

14. leur origine est trop ancienne (vetustior), 3 pages

15. leur sang est trop lointain, 7 pages

16. on ne manque pas de princes et cela coterait trop cher d'en ajouter, 16 pages

17. leur reconnaissance serait dommageable pour la chose publique, 3 pages

18. l'intrt de l'Etat prime celui d'une famille (utilitatis publicae potius habenda est ratio, quam unius duntaxat familiae), 12 pages

19. en Angleterre et en Castille, on reconnat la naissance royale sans attribuer de ressources, 4 pages

20. les Courtenay n'ont pas t capables de protger leurs possessions, 1 page.

Sans qu'on sache quel intrt Godefroy prend au cas, la dernire phrase de la conclusion est celle qu'on attend (p. 298) : Tout cela ainsi pos, dduit et prouv, il faut conclure selon le jugement des experts : Que les seigneurs de Courtenay, ayant prouv leur origine royale par des moyens lgaux, doivent tre dclars et reconnus comme princes du sang royal, afin qu'ils puissent jouir des titres, rangs et honneurs de la reconnaissance royale malgr les allgations de leurs adversaires.

His omnibus ita positis, deductis, et probatis (saluo tamen quod dici solet, peritiorum judicio) videtur concludendum; Dominos de Courtenay agnationem suam regiam modis legitimis comprobasse, regis sanguinis principes dclarandos et agnoscendos esse, ut titulis, gradibus, et honoribus agnationis regiae fruantur: non obstantibus adversariorum allegationibus in hac controversa deductis.

Une affaire de grande consquence

Le Roi ne se laisse pas impressionner par Godefroy. Il n'accepte ni ne refuse une requte dont il regrette l'existence et qu'il voudrait oublier. S'il n'est pas sourd au cri du sang, la navet de celui-ci heurte l'volution institutionnelle et "iconique" de la royalit. Le sang royal de nos sieurs est appauvri : ils ne sont pas Bourbon, leur anctre ne naquit pas Prince puisque la position n'existait pas, ils n'ont rien excut depuis qui aurait manifest la vertu de leur sang. Ils ressemblent une vieille pice romaine en cuivre : on s'incline devant sa raret, elle n'a pas cours et ne vaut rien en tant que monnaie. En outre, promouvoir une Maison pauvre serait coteux : pour ne pas dshonorer la Couronne, il faudrait les mettre en capacit de tenir leur rang, donner pensions, provinces, charges etc., suscitant ainsi des jalousies, le tout inutilement puisque la Couronne ne manque, alors, ni de fils ni de princes du sang.

On comprend aisment que le Roi n'accepte pas cette requte venue du fond des temps, on s'tonne qu'il ne la rejette pas. Certes, Henri IV prfre promettre et ne pas tenir plutt que refuser, sachant que les cadeaux esprs rendent plus fidles que les cadeaux reus. Et quant au fond, le Roi ne peut ni dnier son sang ni avouer le leur : ces gens ne comptent pas, ne reprsentent rien, ne psent rien en termes de pouvoir, de biens, d'influence, de places fortes, de commandements, de rseaux et d'alliances trangres. Moiti par force, moiti par rhtorique, ils l'avouent ds la premire requte : les armes, les forteresses, les partisans qui accompagnent cette juste requte sont la juste confiance qu'ils ont de votre bont & justice, l'humble submission... & les trs humbles supplications que la Loi perpetuelle de votre royaume vous prsente pour eux...

Et, surtout, pense et dit le Roi, cette petite affaire est de grande consquence.

D'abord, voil une novelet. Jamais un tel "procs en paternit" n'a t ouvert (et jamais il ne le sera). Ces sieurs sortis de l'ombre demandent tre reconnus pour se faire connatre ! Et derrire eux, combien de rejetons oublis de branches teintes vgtent-ils dans les marges des arbres gnalogiques ? et, parmi ceux-ci, combien d'inavouables ? combien de redoutables ?

Le sang ! Quel sang ? Le sang royal est Bourbon (et le sera de plus en plus). Et le sang ne fait pas tout. La nature ne suffit pas. L'infertile Henri III n'a pas os transmettre la couronne son favori, fils btard de son frre Charles IX, Charles d'Auvergne, qui, plus tard paiera cher sa participation au complot d'Entragues (1604) visant promouvoir la royalit du fils de Henri IV et Catherine, le petit Henri Bourbon-Verneuil. Si Henri IV lgitime ses btards et leur accorde honneurs et prminences, ils sont fils du roi, non pas fils de Roi. Le mieux nanti, Csar Monsieur, duc de Vendme, se verra accorder (15 avril 1610) un rang intermdiaire, au-dessous des princes du sang, au-dessus des ducs-pairs et princes trangers.

Nos sieurs ont quelque chose de suspect. Quand bien mme on admet leur descente, les malheurs et la longueur des temps ont abtardi leur sang. Ils ne peuvent tre relevs que par une espce de lgitimation. On ne peut se contenter de les appeler "cousins" et de leur donner quelques cadeaux car les droits privs ne se dissocient pas des droits publics : tout vrai cousin royal relve de la Couronne. Or la gestion des Princes du Sang constitue une gageure, on ne cesse, on ne cessera de le constater. Il en faut pour alimenter le rservoir de successeurs qui garantit la continuit de l'Etat. Mais ce rservoir bouillonne et dborde trop souvent. Leurs droits constitutionnels chauffent les successibles et transforment les frres du Roi, le dauphin, les cousins, en comptiteurs. S'ils n'y pensent pas d'eux-mmes, des malcontents brandissent leur drapeau contre le Roi rgnant. Toute l'histoire de France montre et montrera que ce mal ncessaire reste un mal. Alors l'empirer ? en rajouter ? Le premier effet sera de mcontenter les autres.

Et de quelle autorit en rajouter ? Lorsque, en 1571, Charles IX a "reconnu" le Duc de Longueville, ce descendant du grand Dunois, ce fut en tant que Prince du Sang de la Maison d'Orlans, prenant rang aprs les Princes du Sang de sadite Majest. Le Roi dclare que, l'ayant trouv au rang des Princes, il ne pouvoit lui ter cet honneur. Inversement, il n'aurait pas pu le lui donner. Aprs l'assassinat de Henri III, on a vu les Guise, presque rois, dbouts par les droits des Princes du Sang qu'ils ne pouvaient pas devenir car cet tat n'est pas "datif". Les souvenirs de la Ligue sont encore vifs, les Guise toujours l, toujours puissants, la Lorraine "carolingienne" toujours entre France, Empire et Espagnols.

L'Estoile attribue ces dangers la prudence de Henri IV : ils [les Courtenay] ont j fait par plusieurs instances et requestes. Lesquelles, combien que Sa Majest ait acceptes et trouves raisonnables, si n'en a-il encores rien dclar ni prononc, les prtentions de ceux de la maison de Lorraine, qui ont tant suscit de remuemens et brouillis en son Roiaume, le retenans de faire justice ces seigneurs (Mmoires-journaux, d. 1881, T9, p 67 propos du De stirpe).

Contre Guise, mais la suite d'une longue cristallisation, s'est impos le "mythe historique" des descendants de St Louis (dont les Bourbon sont les derniers). Le sang lignager vient de Hugues "Capet", le sang divin de St Louis (cf. conclusion). Reconnatre les Courtenay ferait sauter ce verrou.

Capet demeure le gnant anctre, l'aventurier que tout le travail d'image de la royaut depuis Philippe le Bel a consist estomper. Et voil que, comme des chiens fous, nos sieurs dboulent dans ce jeu de quilles enfin ranges, criant "et nous ?", "et le Gros !" et "Capet !". Ne voient-ils pas que Jean-Baptiste n'est pas Jsus ? qu'il ne faut pas confondre le prophte et le messie ? les prcurseurs et les descendants ? Nos sieurs viennent comme le souvenir douloureux d'une jambe ampute. Ils portent avec eux l'usurpateur captien qu'on cherche oublier. On comprend que l'affaire de nos sieurs apparaisse de grande consquence. N'ouvrons pas cette bote, nul ne sait ce qui en sortirait, aujourd'hui et plus tard.

Ces raisons de fond sont amplifies par une circonstance : Sully soutient la prtention des Courtenay dans l'espoir de se rehausser lui-mme. Or, si le roi a besoin de lui et l'appelle parfois mon ami, il ne souhaite pas transformer en cousin ce ministre dont les ambitions dmesures l'inquitent.

Quel rapport entre Sully et Courtenay ? En 1583, Maximilien, alors pauvre guerrier huguenot vivotant avec ses frres de la maigre terre de Rosny, commence sa fortune en pousant Anne de Courtenay, dame de Bontin, elle-mme huguenote, qui sera la mre de son premier fils (Maximilien II). Dans ses Mmoires, Rosny, devenu duc et pair etc., publiera que, amoureux d'une autre, il suivit le conseil de raison de son homme de confiance qui le pousse vers Anne en lui disant : Monsieur tournez votre cÏur droit: car l, vous trouverez des biens, une extraction Royalle et bien autant de beaut lorsqu'elle sera en ge de perfection (Îconomies, 1638, d. 1664, T1, p 57).

Pour la suite, lisons Le Laboureur (Additions aux mmoires de Castelneau, Paris, 1659, T2, p 688) : Sully, restaurateur de sa maison et quasi homme nouveau, fut longtemps fixer son extraction... Ange Capel, sieur du Luat, plus clbre pour sa tmrit que pour sa doctrine, luy mit cette impression en la tte au sujet des Princes de Courtenay, dont ce Duc favorisoit les droits cause d'Anne de Courtenay sa premire femme, & fit une Genealogie pour le faire descendre de l'Ain de la Maison de Courtenay, qui nuisit dautant plus la cause qu'il protgeait, que le Roy Henry IV. qui commenoit se laisser persuader par la quantit des Titres de la Maison de Courtenay, s'offensa de sa prtention & n'en voulut plus oir parler: & ainsi pour avoir voulu mler la Fable avec la Verit par l'indiscrtion de cet Auteur, il rendit vain ce grand amas de pices justificatives dont les Princes de Courtenay espraient leur rtablissement.

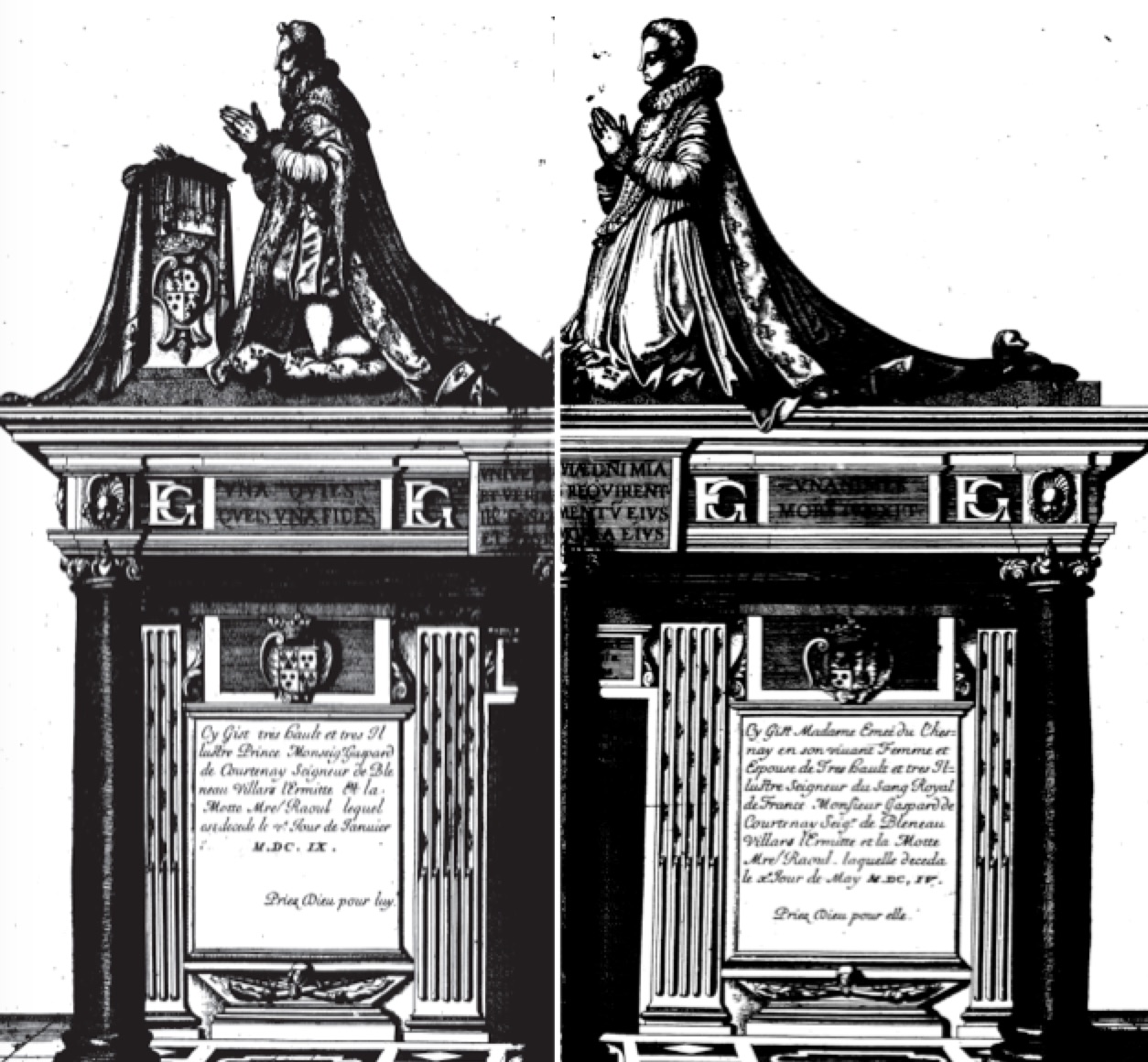

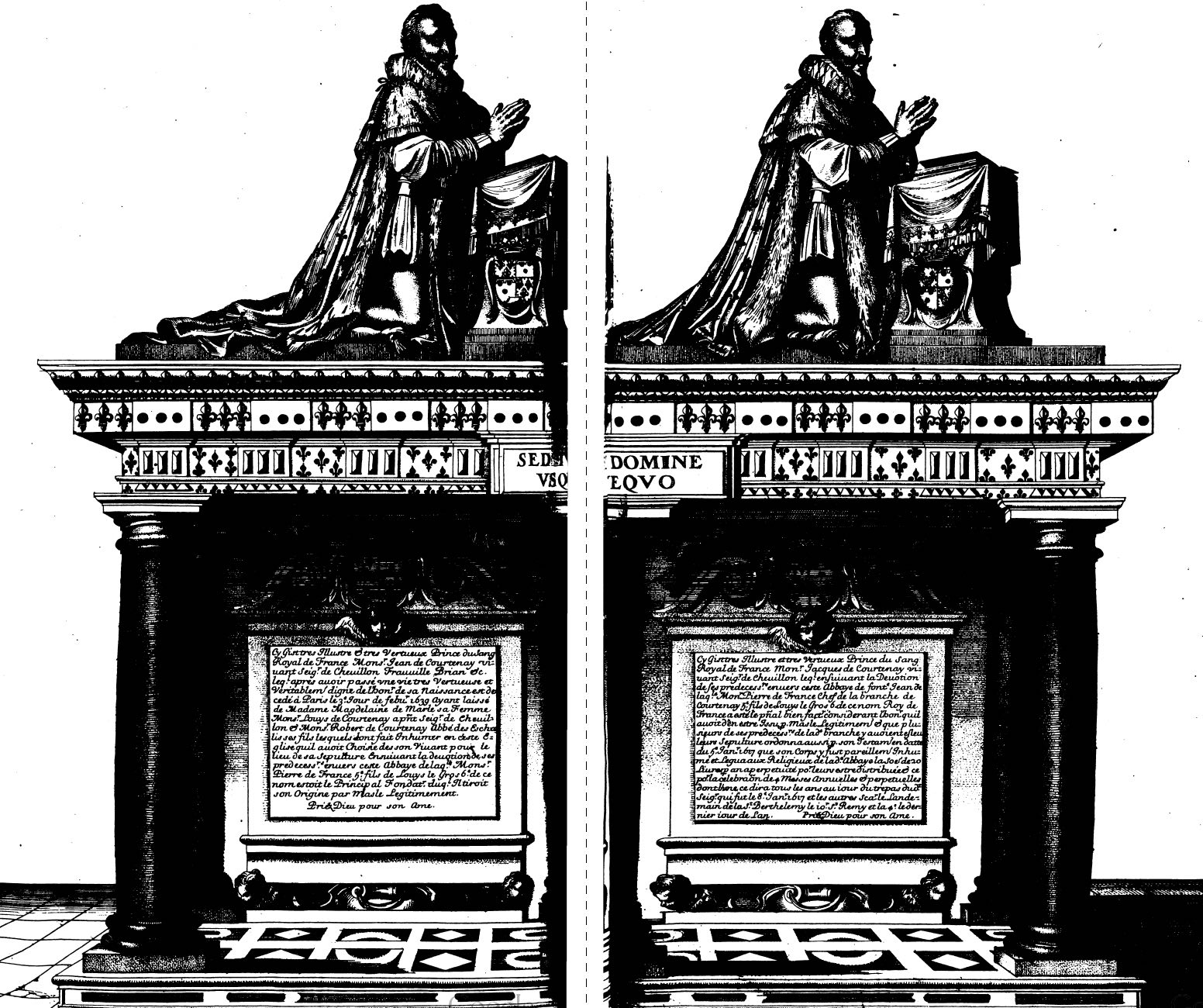

2. Dfensive

Gaspard de Blneau meurt le 5 janvier 1609. Il a prpar son apothose en donnant pour instruction sa seconde pouse d'riger dans l'glise de Blneau, pour lui et la premire ( 1604), un monumental tombeau, avec leurs effigies genoux, vtues d'un grand manteau bord de fleurs de lys et doubl d'hermines, les armes de Courtenay carteles celles de France et surmontes d'une couronne releve de fleurons et de fleurs de lys L'inscription de Madame porte: ci gt Mme Eme du Chesnay, en son vivant femme et pouse du Trs Haut & Trs Illustre Seigneur du Sang Royal de France, monsieur Gaspard de Courtenay. La sienne, plus circonspecte, se limite : ci gt Trs Haut & Trs Illustre Prince Monseigneur Gaspard de Courtenay, seigneur de Blneau etc. Ce dfi posthume affiche les armes princires, combinant Courtenay et France, avec trois fleurs de lys en 1 et 4, et les trois tourteaux en 2 et 3.

Le fils de Gaspard, Edme, lui succde comme chef de la Maison. Lass des longueurs & du silence de la Cour, il se resolut de donner quelque relache ses poursuites, puis qu'elles toient rendues inutiles auprs du Roy, par ses ennemis & les envieux de la grandeur de sa Maison, et avant que de les cesser, il presenta encore sa Majest avec son Oncle & ses Cousins de Chevillon & de Frauville, une Requte en forme de Remontrances [9 mars 1609], qu'ils luy donnerent en main propre...

Sans renoncer, ils suspendent leur action, attendant des circonstances plus favorables. Le Conseil n'ayant jamais t assembl, MM de Courtenay, las de solliciter inutilement, se dsistrent de leur poursuite sans cesser de soutenir qu'elle tait juste et lgitime. Peut-tre la mort de Gaspard clt-elle ce chapitre. Peut-tre comprennent-ils (ou les force-t-on admettre) qu'ils n'arriveront rien.

Depuis maintenant plusieurs annes, nos sieurs, Paris, sollicitent, s'agitent et dpensent beaucoup d'argent et d'efforts. Ils concluent ainsi cette Remonstrance de Messieurs de Courtenay, avec protestation de leur droit & origine par eux mise entre les mains du Roi :

Sire,

vos trs-humbles et trs obissants sujets et serviteurs ceux de la Maison de Courtenay, supplient trs-humblement V.M.... ils lui reprsentent avec toute humilit l'tat de leur condition: combien de devoirs ils ont rendu depuis six ans pour requrir sa protection et sa justice, et la ncessit laquelle ils sont aujourd'hui ports pour n'en avoir pu seulement l'obtenir l'ouverture. Dieu leur a fait cette grce [...] de les avoir fait natre du Sang Royal de France...

Ils

ont requis votre justice et votre protection pour le droit de leur Sang et de leur Origine, et pour tre maintenant en ce qui lgitimement leur appartient. Ils ont pour cet effet prsent six Requtes V.M., qu'ils ont plusieurs fois supplie d'avoir gard leur longue poursuite en laquelle ils ont continu six ans...

Et

voyant que leurs malveillants continuaient toujours de tenir votre justice en suspens pour nouveaux divertissements...

ils ont reprsent V.M. [...] que si l'on prtendait quelque intrt leur demande, ou que l'on pensait avoir quelques raisons ou moyens lgitimes selon le droit et les lois de votre royaume pour empcher la reconnaissance qu'ils requirent, il lui plt de commander que sa justice ft indiffremment ouverte...

Tout

cela ne leur ayant rapport, au lieu d'une protection assure et de la justice dont ils avaient eu confiance, qu'une perte de temps et d'y avoir consomm inutilement ce qu'il leur restait de biens, ils supplient V.M. qu'il lui plaise de leur pardonner si [...] ils protestent aujourd'hui de leur droit, et que vritablement ils ont cet honneur d'tre lgitimement issus en ligne masculine continue de pre en fils du roi Louis le Gros et, en consquence de ce, naturellement Princes de votre Sang. Que cet honneur leur est naturel, acquis et fait propre de naissance un chacun d'eux par le droit du Sang ; et que pour ce avec la mme humilit et rvrence, ils protestent de jamais ne s'en dpartir...

L-dessus, ils se retirent dans leurs terres.

Et tout rebondit quelques mois plus tard en raison de l'accident arriv en la personne de Monsieur de Courtenay Blneau sur le fait de la mort du Baron de la Rivire.

L'accident

En 1600, Edme de Courtenay fut mari Catherine du Sart, veuve de Claude de Saint-Phalle pous en 1586 (dont 3 enfants). Edme tait de dix ans plus jeune. Leur mariage produit Isabelle (1601) et Gaspard (1602). En 1609 Madame a dpass la quarantaine. On ne sait rien de sa sagesse, ni des circonstances qui l'abandonnrent au jeune Franois de la Rivire-Champlmy, ni du hasard qui permit Edme d'intervenir si vite.

Les Courtenay restant discrets sur l'accident survenu M. de Blneau, empruntons le rcit aux lettres que Malherbe crit son vieil ami Peiresc (Lettres de Malherbe, d. 1822, p 84-85) :

ce lundi 17 d'aot 1609. Il y a un nomm Courtenay-Blesneau qui a veng le cocuage cruellement. C'est un de ces Courtenay que vous savez qui prtendent d'tre dclars princes du sang...

ce 23 d'aot 1609. Je vous avois crit dernirement que le sieur de Courtenay-Blesneau avoit tu un monde de gens en sa maison; mais enfin il s'est trouv qu'il n'a tu que ce La Rivire, qu'il souponnoit d'adultre avec sa femme, et un portier qui fut un peu long lui ouvrir la porte, et lui donna la peine de la rompre. Tandis que l'on employa le temps cela, la dame descendit par une fentre, et au travers des fosss du chteau se sauva au village chez un greffier. Le galant en pensa faire de mme, mais il fut tu coups d'arquebuse dans le foss [...] Les parents du mort, qui sont grands et en grand nombre, en veulent avoir raison...